Mille Miglia 1957 – Peu nombreux sont les grands écrivains qui ont écrit sur le sport automobile. On les compte sur la moitié des doigts d’une seule main. Pour ma part, deux noms seulement me viennent à l’esprit : Erich Maria Remarque et Roger Vailland. Paul Morand, Françoise Sagan, Roger Nimier aimaient les voitures de sport et la vitesse (avec les conséquences que l’on sait pour les deux derniers), mais ils n’ont jamais rien écrit sur le sport automobile. Erich Maria Remarque a écrit un roman sur le sport automobile, Le ciel n’a pas de préférés (1961), dont on a tiré un film : Bobby Deerfield, de Sydney Pollack (1977). Quant à Roger Vailland, grand amoureux de l’Italie, il fut sollicité par le journal France Soir pour un reportage sur les Mille Miglia 1957. La série, publiée en juin 1957 et intitulée Avant les Vingt Quatre Heures du Mans, commence par les Mille Miglia et se termine par la course du Mans, en passant par le Grand Prix de Monaco. Je savais que ce texte existait (puisque cet épisode est évoqué dans ses Ecrits Intimes, publiés chez Gallimard en 1968) mais il était introuvable. J’ai finalement réussi à le dénicher, publié par une petite maison d’édition, Le Temps des Cerises. Après avoir constaté qu’aucun droit de reproduction ne s’attachait à ce texte (pour une raison que j’ignore), j’ai pensé que je pourrais vous en faire profiter.

En lisant ce texte, il convient de garder à l’esprit que Roger Vailland n’est pas du tout un connaisseur du sport automobile, et qu’il écrit pour un public profane. Ce qui importe ici, c’est la sensibilité et l’art de l’écrivain, et surtout le regard particulier qu’il porte sur ce sport.

René Fiévet

Lire aussi

1ère partie : A l’Hôtel Royal de Modène

2ème partie : L’accident de Behra

3ème partie : La course, vue de l’Hôtel Royal

4ème partie : Monaco et Le Mans

1ère Partie : A l’Hôtel Royal de Modène

Le dimanche 5 mai, juste huit jours avant les Mille Miglia 1957, treizièmes du nom, on dansait dans les salons de l’Hôtel Royal, à Modène.

L’Hôtel Royal est situé au carrefour de trois avenues. L’une mène aux usines Maserati, l’autre aux usines Ferrari. Il ne reste plus, cette année, dans le monde entier, que Maserati et Ferrari pour inscrire des voitures dans toutes les courses d’importance et pour entretenir des « écuries » de coureurs. Les grands champions, qui viennent essayer leur voiture à l’usine et sur la piste de Modène, descendent à l’Hôtel Royal. Ils y sont nombreux toute l’année. Ils y étaient particulièrement nombreux, à une semaine des Mille Miglia 1957.

La troisième avenue mène à l’Académie miliaire, d’antique et noble tradition, le Saint-Cyr italien. Chaque dimanche après-midi, de trois à huit heures, les cadets (c’est encore ainsi qu’on les nomme) dansent, à l’Hôtel Royal, avec les jeunes filles de Modène. Entre deux danses, ils se tiennent debout, près du bar, où les coureurs discutent et s’observent. Le képi sous le bras, raides dans leur bel uniforme noir et rouge, ils examinent en silence les jeunes filles assises tout autour du grand salon, près de leur mère. Dès que l’orchestre commence à jouer, ils s’avancent tous ensemble, d’un seul pas, au pas, chacun vers la jeune fille de son choix. Ils s’inclinent et l’invitent à danser.

Les cadets de l’Académie militaire de Modène – « D’antique et noble tradition » @ DR

Le salut avant le duel

À sept heures, les coureurs commencèrent à passer dans la salle à manger. Ils dînent tôt et se couchent tôt. Au fond, la table de Stirling Moss, numéro 2 du championnat du monde 1956, entouré de ses mécaniciens, de son coéquipier des Mille Milles, le journaliste barbu Jenkinson, de sa fiancée (une robuste Écossaise aux épaules carrées, aux joues de lis et de rose, au rire éclatant), de ses amis et admirateurs (1). Tous des Anglais. À l’autre bout de la salle à manger, Jean Behra, le numéro 1 des champions français, le numéro 4 du championnat du monde 1956, jouait aux tarots, à la briscola, avec ses copains italiens, des mécanos de chez Maserati. Au centre, Scarlatti, le nouvel espoir italien, deux grands yeux noirs qui mangent un visage maigre et brun. À une table voisine, Nelson, journaliste américain et coéquipier de Portago. Personne ne s’occupait de Scarlatti ni de Nelson.

Stirling Moss et sa fiancée, Katie Molson -aux épaules carrées, aux joues de lis et de rose, au rire éclatant – @ DR

Taruffi entra, qui allait gagner les Mille Miglia 1957. Cinquante-deux ans. Une chevelure de lion, blanchi dans les combats. Romain de Rome, il a pris, à force de courir avec et contre les Anglo-Saxons, l’allure d’un vieux « gentleman ». Taruffi alla serrer la main de Behra, qui lui tendit la sienne, mais ne se leva pas. Scarlatti se leva et s’avança au-devant de Taruffi, qui lui posa une question, lui tapa sur l’épaule et poursuivit jusqu’à la table des Anglais. Stirling Moss se leva pour tendre la main à Taruffi, mais ne s’avança pas au-devant de lui. Taruffi s’inclina devant la fiancée de Moss, fit une blague (en anglais) à Jenkinson, le journaliste barbu, et alla s’asseoir à une autre table. Sa jeune femme vient le rejoindre : c’est une belle Romaine, avec l’accent du Trastevere (à Paris, on dirait l’accent de Belleville).

Une chevelure de lion, blanchi dans les combats – Piero Taruffi et sa femme Isabella à l’hôtel Royal de Modène @ DR

Tout cela, ces différentes manières de saluer et de ne pas saluer, ce partage des tables, ce choix des voisinages, était plein de signification, car ces hommes qui étaient en train de dîner ce soir dans la même salle à manger, qui s’aiment ou qui ne s’aiment pas, qui se respectent ou ne se respectent pas, qui établissent entre eux des hiérarchies qui ne sont pas toujours celles des grands prix, s’affrontent presque chaque dimanche de la saison automobile dans des duels dont la sanction est, souvent, la mort.

Un champion sur trois est tué tous les dix ans

J’attendais Cordélia au bar. L’orchestre jouait une valse. Les couples s’alanguissaient. Les cadets doivent rentrer avant neuf heures à l’Académie militaire. Il ne leur restait que très peu de temps pour tenir dans leurs bras la jeune fille de leur choix. À la table voisine, Collins, champion du monde numéro 3 de 1956, offrait une orangeade à sa femme, à son journaliste (2), qui ne le quitte pas de toute la saison, à ses mécaniciens (anglais). Ils allaient bientôt rentrer, dans sa Cadillac (3), à la petite pension de famille qu’ils habitent, devant la grille des usines Ferrari. L’Hôtel Royal offre trop d’objets de distraction. Collins met une extrême minutie dans la préparation de ses courses. De Portago donnait une interview à un journaliste hollandais.

La « Cadillac » de Louise et Peter Collins @ DR

Je feuilletais un annuaire allemand des champions. On y trouve la biographie des vingt-six meilleurs coureurs des dix dernières années. La plupart de ceux qui étaient là y figurent : Moss, Behra, Collins, Taruffi, Portago. Neuf sont morts : Ascari, Castellotti, Marimon et Wimille, l’as des as français, tués à l’entraînement. Bonetto, Sommer, Levegh et Louis Rosier, tués en course. Nuvolari, le champion des champions, mort en crachant ses poumons, à la fin d’une saison exténuante. Deux autres, Caracciola et Kling, ne courent plus à la suite d’accidents qui les ont rendus inaptes à la compétition. Neuf morts et deux hors de combat sur vingt-six coureurs. Or, mon annuaire ne cite que ceux que l’auteur nomme les grands, disons les champions des champions. Ce sont les plus adroits, les plus expérimentés et les plus chanceux, les survivants d’une longue suite de combats. Le pourcentage des tués est encore beaucoup plus élevé parmi les jeunes coureurs. Il est plus périlleux de piloter une voiture de course sur le circuit d’un grand prix que de faire la guerre, ou même d’essayer des prototypes d’avions.

Celui-qui-a-peur

Cordélia vint me rejoindre :

— Marisa (la femme de chambre de notre étage), Marisa, me dit-elle, est en larmes. Celui qui a peur vient encore de l’injurier. Parce qu’elle avait placé son pyjama sur le lit, les bras en croix.

— Ça porte vraiment malheur, un pyjama, les bras en croix sur le lit ?

— Quand le lit est ouvert, il est probable que ça ne porte pas bonheur.

Cordélia est italienne et tifosa de toutes les sortes de courses, et en particulier, cette année, des courses automobiles. Elle me demanda :

— Dans ton reportage, diras-tu le nom de celui qui a peur ?

— Non, répondis-je. Ce n’est pas un déshonneur que d’avoir peur, quand on a très souvent fait preuve d’un courage exceptionnel. Mais il pourrait se croire déshonoré. Ce serait injuste… Je l’appellerai Celui-qui-a-peur (4).

C’est un vaillant jeune coureur. Son nom figure sur la liste des vingt-six grands. Il a eu, ces trois dernières années, plusieurs accidents graves. À peine rétabli, il reprenait le volant (5). Pour les coureurs qui se blessent gravement en course, c’est une règle que de reprendre le volant, sur une voiture de course, le jour même où ils sortent de clinique. S’ils attendent, s’ils hésitent, ils commencent à avoir peur. Et s’ils recommencent de courir, une fois la peur bien établie en eux, ils ont toutes les chances de commettre une maladresse mortelle. De même les toreros s’obligent à affronter de nouveau le taureau dès qu’ils commencent se rétablir d’un coup de corne : sinon la peur s’établit en eux, plus dangereuse que le plus gros taureau du monde.

Celui-qui-a-peur Luigi Musso, avec Olivier Gendebien à droite @ DR

Mais ce n’est pas à la suite d’un de ses accidents que la peur s’était établie dans la peau de celui dont nous étions en train de parler. Il avait vu, un mois plus tôt, son ami Castellotti se tuer sous ses yeux, dans le virage en S de la piste de Modène, à l’entrainement, après avoir raté d’une façon tout à fait inexplicable la plus simple des manœuvres qu’on fait pour prendre un virage a grande allure (6).

Depuis lors, il n’était presque jamais sorti de sa chambre. II guettait les signes. Il interprétait ses rêves. Il passait le plus clair de son temps à chercher son nom dans les journaux sportifs italiens, anglais et français : si on annonçait qu’il allait participer à l’une des grandes courses de la saison, il faisait démentir. Si on annonçait qu’il était malade (ce qui était bien vrai), il faisait annoncer qu’il participerait au prochain grand prix.

— Il ne se reconnaîtra peut-être pas, dit Cordélia, mais tous les autres croiront se reconnaître. Ils ont tous peur, à un moment ou à un autre.

— Qu’est-ce que tu en sais ?

— Tous les tifosi savent cela.

— Comment traduirais-tu tifosi ?

— Le mot vient de typhus. On a la course dans le sang, comme on a la typhoïde. Ça donne la fièvre.

« Je crois en moi», déclare Portago en défiant le sort

Près de nous, Portago éleva la voix… II portait la chemise déboutonnée, sur une poitrine velue. Il n’était pas rasé depuis plusieurs jours (semblait-il), le pull noir. Large des épaules, mince des hanches, nonchalamment appuyé à un dossier de chaise.

Nous venions de reconnaître l’itinéraire des Mille Milles. Sur de nombreux murs, nous avions remarqué, écrit à la craie : « Viva Spagna 531 ! » C’étaient des jeunes filles qui avaient écrit cela. Parce que Portago était espagnol. Parce que sa voiture des Mille Milles portait le numéro 531. Toutes les Italiennes étaient un peu ou beaucoup amoureuses de lui.

— Il faut croire en quelque chose, disait-il au journaliste.

Il détacha bien les mots :

— I have faith in myself. (Je crois en moi.)

Cordélia, le barman et les tifosi qui nous entouraient et qui avaient entendu blêmirent. Ils firent rapidement « les cornes », index et annulaire pointés vers le sol, conjuration élémentaire, pour protéger contre lui-même celui qui, à la veille de courir, avait l’audace de proclamer qu’il croyait en soi.

La chemise déboutonnée sur une poitrine velue – Alfonso de Portago, avec Peter Collins à droite @ DR

Le jeudi matin, Behra nous emmena chez Maserati. Le moteur de la monoplace sur laquelle il devait courir à Monte-Carlo était au banc d’essai. Ancien mécanicien d’usine, il participe de très près à la mise au point de ses moteurs. À la veille de courses qui s’annoncent très dures, il lui arrive de les monter lui-même. Il discuta longtemps avec le chef d’atelier du banc d’essai.

À haut régime, le moteur était formidable. Mais il y avait un « trou » entre les bas et les moyens régimes. Or, le circuit de Monte-Carlo comporte plusieurs « épingles à cheveux » qui doivent être prises lentement. Le moteur serait mou dans les reprises. On alla chercher l’ingénieur qui avait dessiné le moteur tout spécialement pour Monte-Carlo. Des modifications furent décidées. Behra s’en alla vers onze heures pour essayer sur route la biplace dans laquelle il devait courir les Mille Milles, le surlendemain.

À l’atelier de montage, nous trouvâmes Scarlatti, au milieu d’ouvriers, en train de monter un douze cylindres en V, création de la saison, orgueil secret de la firme. Personne n’avait été admis aux essais.

Scarlatti était furieux, parce que le directeur d’écurie voulait qu’il pilotât cette merveille dans les Mille Milles.

— Un moteur qui n’a pas encore été placé sur un châssis ! À deux jours de la course ! Moss et Behra choisissent leur voiture. Fangio donne des ordres par télégramme. Moi, on me fait essuyer les plâtres (7).

L’ingénieur qui avait créé le moteur haussa les épaules.

— Mon petit, dit-il, c’est la chance de ta vie. Un moteur conçu tout exprès pour les Mille Milles. Pas très, très, très rapide, mais tellement souple ! S’il pleut, tu arrives premier…

— S’il pleut, cria Scarlatti. La seule chance que vous me laissiez, c’est que tous les autres aillent dans le décor…

Il courut chez le directeur de la course, pour essayer de le faire revenir sur sa décision.

— Il a raison, dit Cordélia. Les constructeurs ne sont pas justes avec les jeunes coureurs…

Giorgio Scarlatti – Deux grands yeux noirs qui mangent un visage maigre et brun – @ DR

Elle restait, comme fascinée, devant les douze cylindres en V L’ingénieur lui donnait des explications qu’elle ne comprenait certainement pas.

— C’est curieux, lui dis-je, tu serais incapable de faire la théorie du moteur à explosion… À Paris, tu n’as jamais voulu venir chez Renault ou chez Citroën…

— De la confection, dit-elle vivement. Ici, on fait de la haute couture. Je ne sais ni tailler ni monter, mais je suis sûre que je m’amuserais beaucoup dans les ateliers de Dior.

Au fait, elle venait de définir la seule différence essentielle entre une voiture de série et une voiture de compétition. Le sur mesure est poussé si loin que cette année Ferrari a construit un châssis spécial pour Mike Hawthorn, qui mesure 1 m 85 et qui se trouve mal à l’aise sur des voitures construites pour des coureurs de taille moyenne : ses genoux le gênent pour passer les vitesses.

La plupart des voitures de compétition ne diffèrent en rien d’essentiel des voitures de série du type le plus classique : moteur à l’avant, propulsion à l’arrière, alimentation par carburateurs. Les freins sur disques et l’alimentation par injection sont encore l’exception. La différence tient dans le choix des matériaux, plus légers, dans le rapport des vitesses, adapté à telle course, à tel champion ; dans le profil, calculé pour offrir le moins de prise possible à la résistance de l’air, sans tenir aucun compte du confort.

Le moteur sera mieux fini et, davantage alimenté (par un ou deux carburateurs pour chaque cylindre), tourne beaucoup plus vite ; il s’use donc beaucoup plus vite. Un effort considérable est demandé aux organes de transmission. Il est rare qu’une voiture de course ne soit pas crevée à la fin d’une compétition ; elle l’est souvent avant ; c’est la cause de la plupart des abandons.

Une voiture de course est analogue à une robe de bal faite par un grand couturier, et qu’on ne porte qu’une fois.

Quand Renault et Peugeot couraient sur leurs voitures

Dans les premiers temps de l’automobile, toutes les voitures étaient faites sur mesure, comme aujourd’hui les voitures de compétition. Et, le plus souvent, le constructeur était le premier coureur de sa marque.

En 1888, Berta Benz pilota, de Mannheim à Pforzheim, la voiture à moteur construite par son ami Carl Benz. C’est le premier voyage sur route d’une voiture à moteur, et l’origine des Établissements Mercedes-Benz (Mercedes, parce que le premier client qui commanda simultanément plusieurs voitures était un Espagnol qui mit pour condition à son achat que le nom de sa fille figurât sur la marque de la firme). En 1889, Armand Peugeot engagea sa voiture à moteur dans la course de vélocipèdes Paris-Brest. Il battit tous les cyclistes à la moyenne de 15 km/h. Il se mit à fabriquer des voitures. Ses fils continuèrent. Au début du siècle, les frères Michelin coururent Paris-Brest sur Peugeot, pour prouver la supériorité des pneus creux. Marcel Renault gagna Paris-Vienne sur une voiture construite par ses frères. Louis Chevrolet pilota une Fiat, dans la première Coupe Vanderbilt, à Boston. Puis il se mit à fabriquer ses propres voitures. Opel pilota une de ses voitures en France, pour la première Coupe Gordon-Bennett.

Dès 1907, on atteignit des vitesses de 120 km/h. Mais l’automobile demeurait un grand luxe. En 1908, une quatre cylindres, trente chevaux, coûtait vingt mille francs-or, c’est-à-dire six millions de francs 1957. C’est à peu près ce que coûte aujourd’hui une voiture de compétition. Le prix du sur mesure, grande marque, n’a guère changé.

Henry Ford, qui n’était pas un coureur mais un commerçant, se lança dès 1908 dans la confection en sortant son modèle T, la première voiture fabriquée à la chaîne. Les prix baissèrent très vite. La concurrence obligea la plupart des constructeurs à s’engager dans la même voie, ou à disparaître.

Dans l’entre-deux-guerres, cependant, des amateurs, des tifosi, continuèrent à se faire faire, sur mesure, des voitures de course. Ce fut la grande époque de Bugatti. Ettore Bugatti est mort, ses établissements ne fabriquent plus. Mais il existe encore un club des propriétaires de Bugatti qui se réunissent une fois par an en Angleterre, courent entre eux et tiennent registre de toutes les Bugatti qui furent construites ; il n’y en a pas deux qui soient absolument identique.

Depuis 1955, Mercedes et Porsche en Allemagne, Jaguar en Angleterre, Alfa Romeo en Italie, fabriquent en série des voitures dites de sport ou de grand sport, qui ont les mêmes qualités sportives que les voitures de course d’il y a dix ans, qui sont confortables, qui peuvent être conduites par des non-professionnels, dont l’entretien est relativement facile, et qui ne coutent que trois ou quatre fois le prix d’une voiture de grande série, de moyenne puissance.

L’automobile, plus vite que la grande couture, en est arrivée au stade du tout fait, prêt à porter, de grand luxe.

Maserati enlève Fangio à Ferrari

Il n’existe plus, dans le monde entier, qu’environ deux cents amateurs assez riches et assez tifosi pour commander une voiture au constructeur qui a gagné le championnat mondial de l’année. Voilà qui ne paie même pas l’entretien d’une écurie de champions. Un à un, les constructeurs renoncent. Les Anglais Vanwall, Connaught, l’unique constructeur français de compétition, Gordini, ne sont plus présents dans la totalité des courses importantes. La compétition pure tend à n’être plus qu’un duel entre Maserati et Ferrari. Qui sont-ils ?

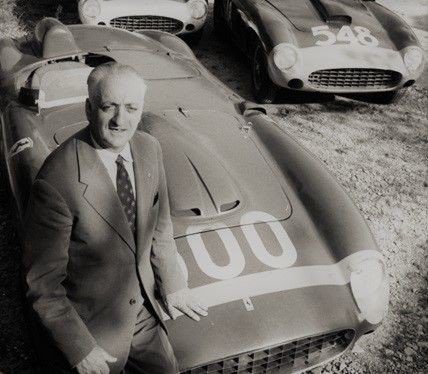

Enzo Ferrari ne vit que pour construire des voitures de course. Tout un mystère l’entoure @ DR

Maserati n’appartient plus aux frères Maserati. Leurs établissements ont été rachetés par Adolfo Orsi, spéculateur, importateur de métaux, fabricant de machines-outils et de machines agricoles. Il ne s’intéresse pas particulièrement aux courses, mais il a eu l’idée d’employer le personnel très hautement qualifié des usines Maserati pour fabriquer non seulement des voitures, mais aussi des fraiseuses de haute précision, qu’il vend dans le monde entier, et surtout en Amérique. Chaque victoire des voitures Maserati lui vaut de nouvelles commandes de fraiseuses Maserati.

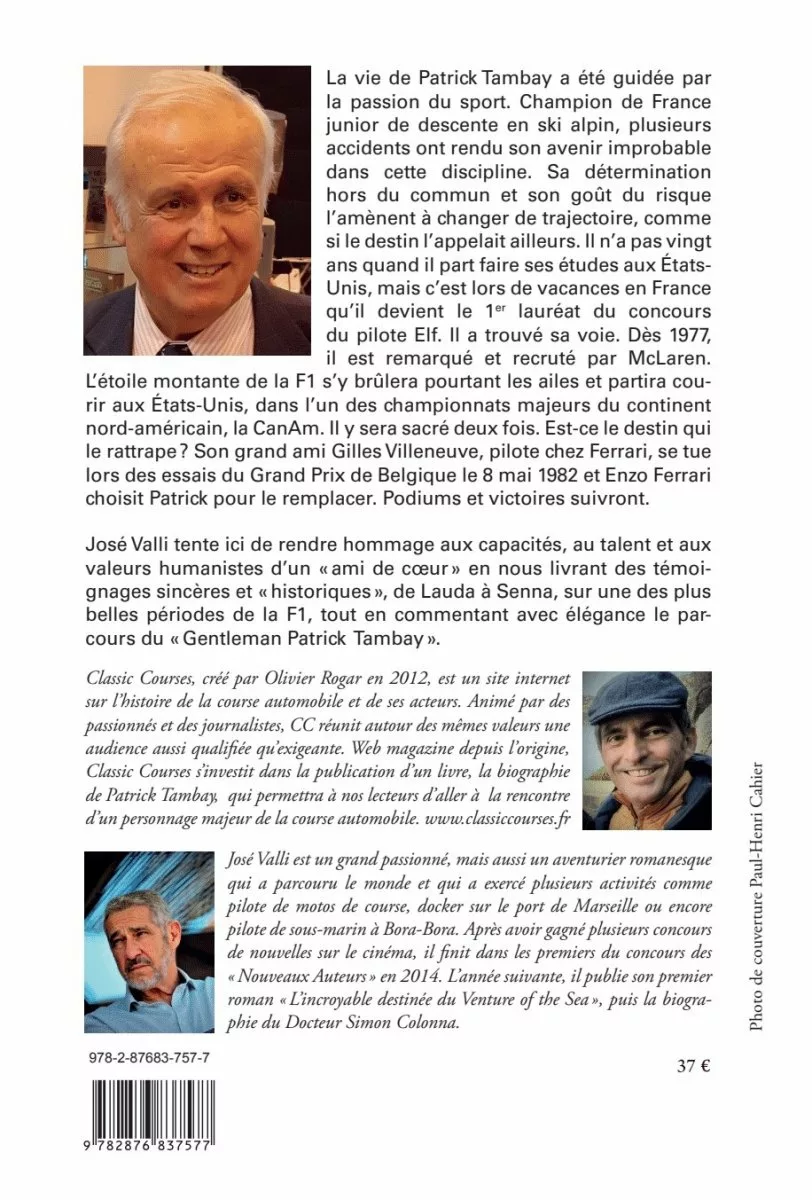

Enzo Ferrari ne vit que pour construire des voitures de course. Tout un mystère l’entoure. Il vit dans une solitude totale, à côté de son usine qu’il a édifiée en pleine campagne. On le voit quelquefois passer, sur une de ses voitures, à côté d’un de ses pilotes d’essai, grande figure maigre, visage taciturne. Ce n’est pas un secret, son affaire est perpétuellement en difficulté, et il ne la sauve chaque année que par ténacité, miracle ou énergie, selon qu’on veut l’entendre.

Le championnat mondial 1956 se résuma en une série de duels entre Fangio et Collins, sur Ferrari, et Moss et Behra, sur Maserati. Ferrari gagna, reçut la subvention que le gouvernement italien accorde au meilleur constructeur, et fut encore une fois sauvé.

En 1956, Adolfo Orsi-Maserati est parvenu à faire entrer dans son écurie Fangio, le champion des champions. Il a également réussi à s’attacher l’illustre Ugolini, ancien directeur de course de Ferrari, et plusieurs ingénieurs de Ferrari. Les premières grandes courses de la saison, à Buenos Aires et en Floride, ont été des victoires Maserati.

Telle était la situation à la veille des Mille Miglia 1957. Les tifosi du monde entier attendaient fiévreusement les nouveaux épisodes de ce grand duel de l’argent et de la passion.

Roger Vailland (reportage publié par France Soir – juin 1957)

Notes

- Katie Molson était en fait d’origine canadienne, héritière d’une riche famille de l’industrie brassicole. Son mariage avec Stirling Moss quelques mois plus tard, en octobre 1957, fut un des grands évènements mondains de la société anglaise de cette époque.

- Le journaliste en question n’est autre que le célèbre photographe Louis Klemantaski qui était son coéquipier navigateur pour cette épreuve. Louis Klemantaski n’oublia pas de prendre de nombreuses photos, notamment à l’occasion du départ. Il est fort probable que ces Anglais qui accompagnent Collins sont des amis ou connaissances, de passage en Italie pour les Mille Miglia, mais certainement pas des mécaniciens qui n’auraient pu être qu’italiens.

- Dans l’imaginaire mental des Français des années cinquante, le nom « Cadillac » (voiture produite par la General Motors) était associé invariablement à toute voiture américaine de grand luxe, quelle qu’elle soit. La voiture de Louise et Peter Collins était en fait la toute nouvelle Mercury Voyager Station Wagon, modèle 1957, produite par la Ford Motor Company.

- Il s’agit de Luigi Musso, puisqu’il est nommément cité dans le journal intime de Roger Vailland (Roger Vailland – Ecrits intimes, pages 530-536 – Editions Gallimard, 1968).

- On ne connait qu’un seul accident grave de Luigi Musso au cours des trois dernières années : lors des 1000 Km du Nurburgring de 1956, où il se cassa le bras. Ce qui le rendit indisponible pour l’équipe Ferrari pendant une bonne partie de la saison. Au tout début de sa carrière, à la Targa Florio de 1950, il avait connu un premier accident, sans grandes conséquences mais spectaculaire, lorsqu’il avait écrasé sa voiture sur une statue de Garibaldi, grand héros national. Cette liberté que prend l’écrivain avec la vérité trouvera son explication dans la deuxième partie.

- Il est assez douteux que Musso fût présent lors de l’accident de Castelotti. S’il avait eu Musso à sa disposition, Enzo Ferrari n’aurait pas fait venir de toute urgence Castelotti de Florence pour aller à Modène afin de reprendre le record du tour que venait de réaliser Behra sur la 250F. Mais comme ils étaient coéquipiers, la licence littéraire permet à Roger Vailland d’écrire que Castelotti est mort sous les yeux de Musso. En tout état de cause, il semble bien, à lire Roger Vailland, que la mort de son coéquipier a eu un impact psychologique considérable sur Luigi Musso.

- Maserati avait développé un moteur 12 cylindres en V destiné en principe à remplacer le 6 cylindres en ligne de la 250F. Mais les essais ne furent pas concluants, et Fangio décida de délaisser cette nouvelle version. En définitive, la version 12 cylindres ne fut utilisée que quelques mois plus tard à Monza sur la 250F de Jean Behra. On apprend ici que les ingénieurs de Maserati avaient l’intention de tester ce nouveau moteur pour les Mille Miglia sur la voiture de Scarlatti. Mais, finalement, ils confièrent ce prototype (350S) à Hans Hermann, et Scarlatti prit le départ sur une Maserati 300S (3 litres, 6 cylindres) largement éprouvée.