Cette nouvelle rubrique pourrait s’intituler « Un palmier pour l’été » ou « Un palmier dans la main » car elle nous a été proposée par Michel Delannoy, l’âme des Editions du Palmier. Seront évoqués ici les livres qui lui plaisent. Et uniquement ceux-là. D’une manière, osons le dire pour les adeptes de la critique raisonnée, totalement subjective, partisane, injuste parfois… Par contre, que les adeptes de l’angélisme économique se rassurent ou s’insurgent, c’est effectivement une forme gratuite de publicité parce que Michel Delannoy est un entrepreneur et que bien sûr, il aura tendance à parler de ce qu’il produit. Sur la forme, logiquement pas de critique ni de louanges. Uniquement des extraits. Ceux qui marquent. Ceux dont on garde une phrase ou l’autre au long d’une vie. Ceux qui ouvrent une porte. Comme « Les princes du tumulte ».

Olivier Rogar

Laissons à Michel Delannoy le soin de présenter sa réédition des « Princes du tumulte », le livre de Pierre Fisson publié en 1950 :

Trois quarts de siècle ! C’était hier !

« C’est la relecture en 1997, du livre de Pierre Fisson « Les princes du tumulte » qui a réveillé mon envie de redevenir éditeur, tout comme la lecture de ce livre pendant mon adolescence, au milieu des années 50, avait ravivé mon désir de « devenir coureur » éveillé quelques années plus tôt dans les tribunes du parc Barbieux.

J’avais eu la chance de réussir à retrouver Pierre Fisson qui , heureux de me céder les droits pour une somme bien modique, m’avait proposé de rédiger une nouvelle préface.

La première édition, faite en 1997 avec des moyens très modestes, est maintenant épuisée. J’ai pensé un moment en rester là, mais diverses demandes m’ont poussé à faire cette nouvelle édition.

J’ai à nouveau imprimé cette préface, fort originale, dans cette nouvelle édition que j’ai choisi de faire très proche de l’originale, y compris la couverture caractéristique des éditions Julliard de l’époque.

Les hasards de la vie m’ont amené à lire les autres ouvrages de Pierre Fisson et je dois avouer que je ne suis pas devenu un admirateur de son style que je qualifierais de « à la Montherland ». Cependant je dois dire que, si ce ne sont pas ses envolées littéraires qui m’ont marqué, j’ai à nouveau été bluffé par ses qualités de narrateur et de journaliste comme je l’avais été à la première lecture… il y a 60 ans.

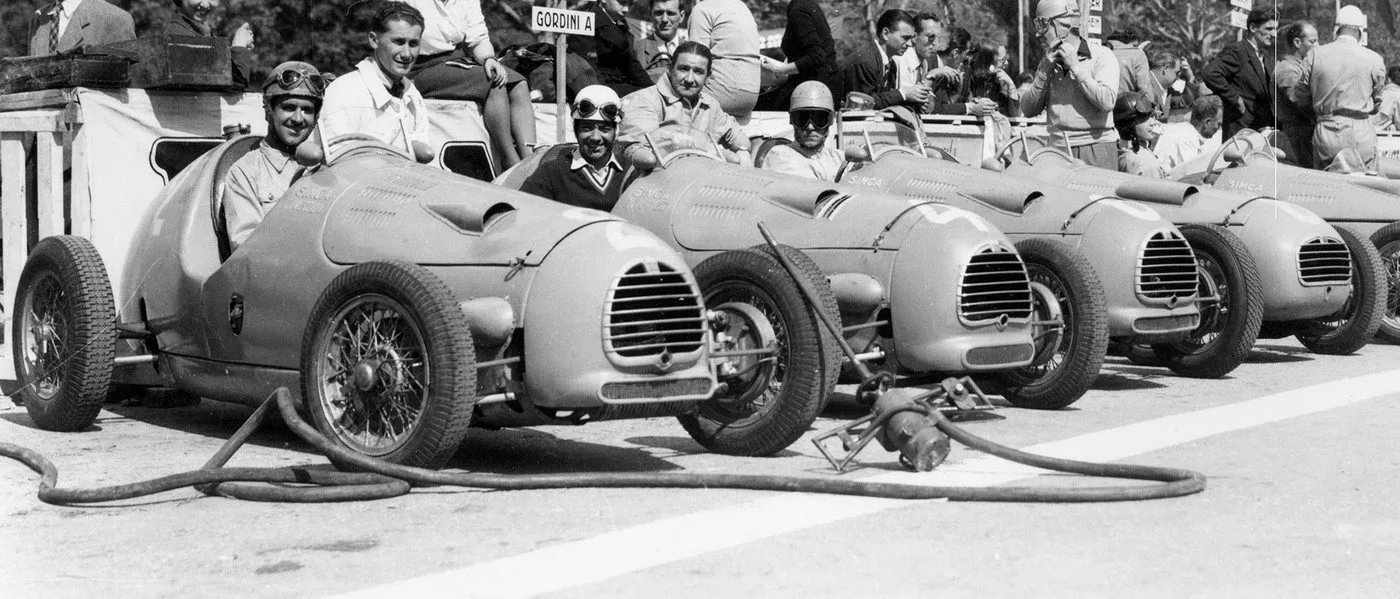

En journaliste consciencieux, Pierre Fisson ne s’est pas contenté de vivre trois Grand Prix avec l’écurie Gordini. Il s’est totalement immergé dans son sujet, vivant en permanence avec les mécaniciens et les pilotes.

C’est pour cela que j’ai tenu à publier la photo qui est au dos de couverture : Fisson est en combinaison de mécanicien, assis sur la roue arrière de la voiture de Trintignant. Et j’ai enfin compris que Jean-Pierre L’ARCHANGE est en fait Maurice Trintignant. »

Avant le départ du Grand Prix de Monaco

Tous savent que le silence ne peut plus durer. Les mécaniciens rangent nerveusement leurs boîtes et traînent des tonneaux d’essence. Robert et Mimile referment les capots. Gregor et Athos sont déjà sur la ligne de départ avec le chariot à accus et le démarreur. Les voitures sont poussées jusqu’à leur emplacement de départ. A présent, ils pourraient bouger. Mais personne ne veut plus quitter le stand. Toutes les voitures sont venues au moteur ; on a changé leurs bougies et elles ont encore tourné quelques minutes. Puis on a sorti les bougies, on les a vérifiées, essayées et remises en place.

De loin, Sommer fit un signe à Lesurque.

- Hé ! cria-t-il. Alors, tu la donnes, cette voiture ?

- Viens la prendre, répondit Robert.

- Eh bien, les enfants. Sommer était là. Grand, la tête légèrement penchée de côté, les cheveux ras, grisonnants. Un visage taillé avec de larges apports de chair, les yeux rieurs et une attitude dansante de tout le corps.

- Bien, les enfants, reprit-il. Pourquoi ces têtes ? C’est pas vous qui gagnez aujourd’hui ? Ça, c’est au poil, dit-il en sortant de sa poche un rouleau de tissu adhésif. T’en veux, Manzon ?

- Vise les vaches… Ils chapardent tout, ces gars-là. Ces élastiques, c’est encore un truc à moi, dit-il en tirant sur l’élastique qui enserrait la poitrine de Manzon.

- C’est pratique, dit Manzon. Tu parles… Sans ça, t’es gros comme une baleine, avec le vent dans la combinaison. Tiens, coupe ça, Robert, dit-il.

Lorsqu’on lui eut coupé dix centimètres de tissu adhésif, il plissa sa combinaison le long de sa cuisse, y colla le tissu, puis fit la même chose de l’autre côté.

- Avec le vent, mon vieux, j’ai le phalzar qui se ramène en plein sur le changement de vitesse et hop !… qu’est-ce que j’attrape ?… mes pantalons… Alors, tu parles, il faut chercher là-dessous…

- Sur la Ferrari, c’est à gauche, dit Trintignant.

- Sur les vôtres, c’est la même chose, fit Sommer. La dernière fois, j’empoignais le pantalon à tous les coups. Faut dire ça à Gordini, hein… A présent, les oreilles, dit-il. D’une autre poche, il sortit du coton, le roula en boule dans ses doigts, l’humecta avec sa langue, puis l’enfonça dans une oreille et mit une autre boule par-dessus.

- ‘Si t’as quelque chose à me dire, j’entends plus rien après. Faut l’dire maintenant.

- On y va ? demanda Robert.

- T’as l’temps… T’as l’temps, dit Gordini.

- T’en veux ? se mit à crier Sommer, en agitant son rouleau.

- Moi, j’en veux, dit Bira, en surgissant du stand des Anglais. Il s’assit par terre et, déchirant la bande avec les mains, en garnit toute sa combinaison, A cet instant, les trois voitures italiennes quittèrent leur stand, et, poussées à la main, s’éloignèrent vers le virage du gazomètre. Tous écoutèrent le bruit doux et soyeux des pièces huilées qui tournaient les unes sur les autres et le miaulement des énormes pneus. Les hommes qui poussaient se redressaient tous les trois ou quatre pas, laissant les voitures courir seules. La foule se leva pour voir les trois voitures rouges, pareilles à des jouets dociles, précéder lentement les hommes.

- On va être en retard, se mit à crier Sommer. C’est un complot… Et ce rouleau, Bira ? il se mit à courir d’une façon comique vers son stand. Sur les tribunes, la foule appela :

Sommer, Sommer !… Toujours courant, il fit un signe de la main pour saluer. Bira se releva.

Soirée chez Fangio

Viene, amigo… Gonzalez ouvrit la portière de l’Alfa et se poussa contre Fangio pour laisser une place à Jean-Pierre. Silencieusement, la voiture noire se mit à rouler.

Viene, amigo… Gonzalez ouvrit la portière de l’Alfa et se poussa contre Fangio pour laisser une place à Jean-Pierre. Silencieusement, la voiture noire se mit à rouler.- Como le va ? demanda Fangio.

- Bien…

Le gros Gonzalez se renversa sur le dossier et étira ses bras. Adossé à la portière, Fangio conduisait d’une main. Le compte-tours, illuminé, monta à 4.500. L’avant de la voiture semblait immobile. Seul, un léger roulis faisait tressauter le corps de Gonzalez.

« Par les chemins de la nuit, S’en vont mes amours tristes… »

La voix modula lentement la dernière strophe de la chanson. L’espagnol était différent de celui qu’il avait entendu à Madrid. Plus voluptueux, plus doux. Plus bas, une voix reprit :

« Par les chemins de la nuit…

Fangio se mit à chanter à son tour. Au-dessus de la tranchée que creusait la route entre les arbres, s’étirait un ruban de ciel bleu foncé où tremblaient des étoiles. Chaque fois qu’ils débouchaient sur une partie déboisée du circuit, Fangio éteignait ses phares et ils roulaient dans une lueur laiteuse, avec seulement deux points brillants au bout des ailes.

Quand ils passèrent devant les stands, à leur gauche, par-dessus les tribunes, se découpait, dans la nuit, une chaîne de hautes montagnes. Puis, d’un coup, la masse sombre des arbres se referma sur eux. Sa nappe de lumière à l’avant, l’Alfa noire, d’un seul mouvement, tourna dans le virage de la carrière. Les deux Argentins s’étaient tus. Par bonds, le compte-tours remonta à 4.500, et ils se remirent à chanter. Il faisait tiède et bon dans la voiture. Dehors, le vent de la course soufflait comme un ouragan. On l’entendait, massant les larges vitres et les tôles. La lueur du tableau de bord illuminait le visage des deux hommes à. côté de lui. La face poupine de Gonzalez, avec ses cheveux courts et frisés et le visage un peu lourd de Fangio, avec ses lèvres fines. Entre le front, les yeux et la naissance du nez, un étrange mouvement donnait à l’ensemble une sûreté et une sorte de chaleur. Quatre fois, ils firent le tour complet du circuit, Fangio, parfois, lançait une phrase.

- Si… Si… gloussait Gonzalez, et il se remettait à chanter. Dès qu’ils arrivèrent au dernier virage avant les tribunes, là où s’embranche la route vers Berne, Fangio demanda : « Encore un tour ? » une voix derrière eux dit en espagnol :

- Non ! Il y en a assez. Cela ne vaut rien de tourner avec une voiture de tourisme. Vous connaissez le circuit… Si vous alliez vous coucher ? C’est déjà. dimanche…

- Dimanche… répéta Gonzalez.

Jean-Pierre sentit que, derrière lui, quelqu’un s’agitait. La voix reprit :

- Allez ! Il est minuit…

- Va bien, dit Fangio. Mais je te ferai remarquer que nous avons dormi, vendredi et samedi, toute la journée. La Maserati, elle est cassée, tout à fait cassée…

Gonzalez se mit à rire :

- J’ai pas de course, demain… Hé, Fangio ! va dormir… Tu cours… Et toi, ça a marché ?

- Oui, dit Jean-Pierre.

- Gordini n’est pas venu ?

Fangio s’adressa au passager de derrière :

- On fait Le Mans avec Gordini ?

Devant l’hôtel, stationnaient sur deux rangs les voitures italiennes. Toute l’équipe Alfa et Ferrari était là.

- Viens.., dit Gonzalez.

Dans le hall, ils croisèrent Etancelin, Sommer et Bira, en grande discussion.

- Pas soif ? leur dit Gonzalez. Montez à la chambre. Chez Fangio, il y avait trois journalistes argentins qui attendaient. Gonzalez poussa Jean-Pierre dans la chambre.

- Prenez celui-là, dit-il, et laissez Fangio, le maestro, tranquille… Ou bien pourquoi pas moi ? Je brûle si bien… Té ! regardez.

Il arracha sa veste et sa chemise et leur montra son dos rouge, zébré, qui pelait par lambeaux. Un des journalistes ouvrit une valise, sortit un long fil qu’il brancha dans une prise de courant, puis il colla un micro devant la bouche de Fangio. Dans le silence de la pièce, ils entendirent le déroulement soyeux du fil enregistreur.

- Parle.., supplia-t-il. Demain, je n’aurai pas le temps de l’interviewer. Le travail serait fait. Dès que la course sera partie, je transmettrai cela à Buenos-Aires.

- Chiquito…

Fangio se laissa tomber sur son lit. Le téléphone sonna. Puis on frappa à la porte. Sur un plateau, un chasseur apportait une pile de télégrammes.

- La gloire… ! La renommée… ! se mit à déclamer un journaliste. Oh, Fangio… ! Juan Emmanuel parle pour le peuple d’Argentine…

Le torse nu, Gonzalez revint avec des verres à dents et une bouteille d’alcool.

« De Berne, capitale de la Suisse… », le speaker s’étranglait d’émotion.

- Laisse-le dormir, dit Gonzalez.

Etendu sur le dos, Fangio ferma les yeux.

- Demain matin…, murmura-t-il.

On frappa encore à la porte. C’était un nouveau paquet de télégrammes. Plus tard, la chambre fut pleine de gens, buvant et criant. Dans un coin, un homme jouait de la guitare. Et c’était comme une suite énervante d’essais. Maigre, assis sur une table à bagages, il serrait sa guitare à plat contre sa poitrine. Ses doigts, fiévreusement, couraient sur les cordes. Lorsque le chant commençait à se dégager, il laissait mourir sa main. Il y avait un silence, puis il cherchait un nouvel air.

« Pour ceux qui, demain, dans l’arène, vont mourir… » Ses lèvres se turent en même temps que sa main s’arrêta. Il reprit la phrase, cherchant un accord plus grave.

- Cela te plaît ?

- Si, dit Fangio. Chante un peu pour tous ceux qui, demain, vont mourir…

« Dans les habits de lumière, Contre la corne de diamant… »

- II n’y a pas de taureaux, en Suisse, dit Gonzalez. Invente, invente…

- un certain moment, Jean-Pierre se trouva assis sur le lit à côté de Simon. En face d’eux, Trintignant expliquait comment il fallait s’y prendre pour se faire sucer par une voiture plus rapide. Au gré des courants d’air, des nuages de fumée naviguaient dans la chambre.

- Quelle ville lança Simon. On a fait un tour.

Ben, mon vieux, ils sont sérieux…

- Il n’y a pas une fille, en ville, dit un journaliste, à côté d’eux. Pas une… J’ai fait un tour, aussi… Il y a un régiment d’infanterie de montagne en permission, c’est tout… Simon fit oui de la tête… Que de petits jeunes gens… Puis il pensa à autre chose.

- J’ai ma suspension avant qu’est trop dure. Elle se débine dans les virages. Tiens, dit-il, on ne devrait pas porter de combinaisons avec des fermetures-éclair. Si tu sors, tu les as dans la viande, leur saloperie. Plusieurs fois, il jeta, comme pour s’en débarrasser : dans la viande… dans la viande… Ses yeux devinrent durs, puis, d’un coup, le nuage passa et il sourit.

- Je voudrais bien être à demain… Ils n’ont pas l’air de s’en faire, les Argentins.

- A chaque nouvel arrivant, Gonzalez montrait son dos.

- Le brûlé… Regardez le brûlé !…

Illustrations © DR