Les performances des Ligier au Tour Auto 1974 et aux 24 Heures du Mans 1975 avaient démontré le savoir faire de l’écurie. Un alignement de planêtes avait fait coïncider cette réussite avec l’évolution de la stratégie de Matra qui, mission accomplie, quittait le sport automobile. Une équipe technique au savoir faire exceptionnel se trouvait disponible tandis que la Seita, sponsor titre, se trouvait sans écurie. Guy Ligier qui rêvait de F1, pouvait accueillir les uns si l’autre se joignait à l’aventure. Il sut avoir les bons arguments.

Olivier Rogar

.

Vous pourriez aussi aimer :

Michel Beaujon : La 2e place de Ligier au Mans – 1e partie

Michel Beaujon : L’arrivée tonitruante de Ligier en F1 – 2e Partie

.

.

Olivier Rogar – Classic Courses : Fin 1975, Ligier arrive en Formule 1.

Michel Beaujon : La JS2 1975 a fait quelques courses de 1000 km puis les 24 Heures du Mans, sa dernière course. Et on est sur la F1 depuis déjà plusieurs mois. J’entends encore Guy Ligier me dire : « Je ne veux plus te voir sur une JS2 ! Désormais on est en F1, je ne veux plus te surprendre sur une JS2 ! ».

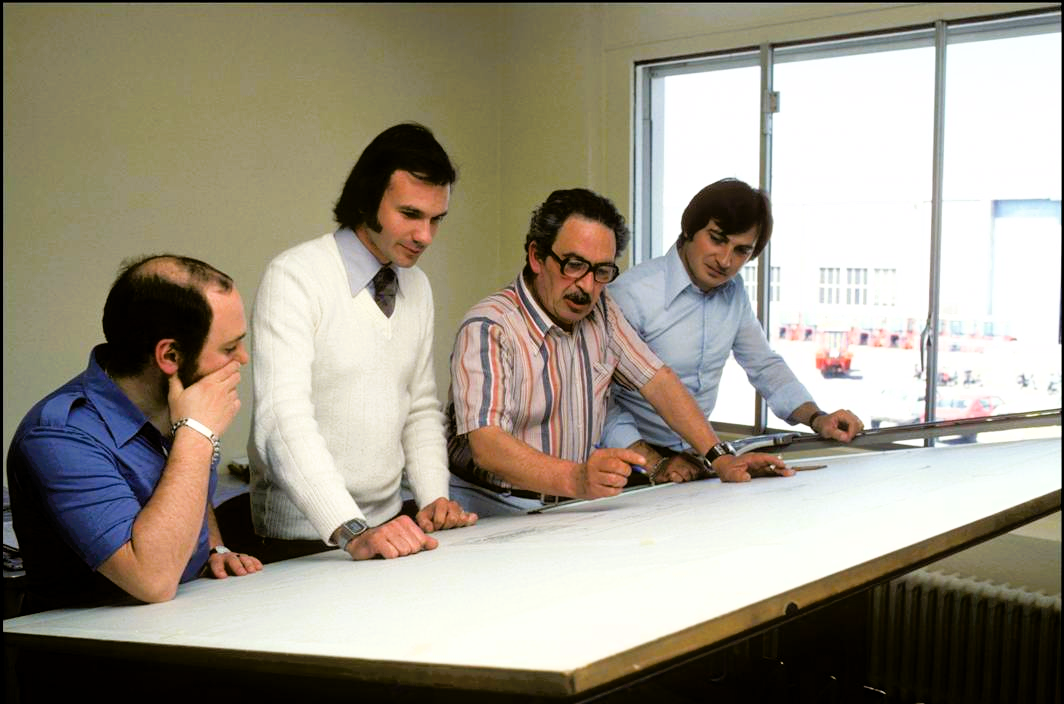

Une partie de l’équipe Matra est déjà là, avec Gérard Ducarouge, Paul Carillo, un projeteur qui a travaillé longtemps à mes côtés avec son fils Jean-Pierre, Lionel Hublet qui était chef mécanicien et Jo Salas, un autre mécano de Matra.

Et moi je continue au bureau d’études comme je le faisais avant. Guy m’avait confié l’intégralité des calculs et du contrôle des plans.

Les plans passaient en production si je les avais signés. Pas dans le cas contraire. J’avais donc le contrôle de tout au bureau d’études.

OR – CC : Etiez-vous informé des négociations menées par Guy Ligier avec la Seita, Matra et les pilotes ?

Michel Beaujon : Oui, mais pas dans le détail. J’étais vraiment dans l’ingénierie. Et je considérais que c’était son travail et qu’il le faisait très bien. Moi je ne savais pas le faire et j’avais assez de la lourde tâche qu’il m’avait confiée.

Quand il y a eu le recrutement de Jacques Laffite, tout le monde a trouvé que c’était logique. En revanche, la manière dont cela s’était passé pour Beltoise était un peu… Enfin, comment dire… mal vécue par certains. Je n’ai vraiment jamais voulu me mêler de cette histoire parce qu’il y a eu tellement de choses qui se sont dîtes… On entendait tout et n’importe quoi. Sur le fond il n’y avait pas à dire, l’un était l’avenir, l’autre plutôt le passé malgré tout. En plus il était à court d’entraînement.

Moi, à titre personnel, j’étais ravi que ce soit Laffite, ça c’est clair. Mais je n’ai jamais tenu à le faire savoir. Je pense que Ducarouge voulait que ce soit Laffite aussi. Dans l’équipe, peut-être que tout le monde penchait du même côté.

OR – CC : Qui a conçu la voiture ?

Michel Beaujon : Avec Gérard Ducarouge, on faisait tout ensemble parce qu’il y avait énormément de choses qui étaient définies à la soufflerie Eiffel avec Robert Choulet ou qui étaient calculées. L’ensemble naissait petit à petit avec les résultats qu’on avait en soufflerie et avec les résultats des calculs.

Je me souviens que beaucoup de gens disaient «Qu’est-ce que vous êtes sympas avec votre sponsor pour faire une place pareille à Gitanes sur la prise d’air».

Evidemment, ce n’était pas ça l’idée. Cette cheminée résultait d’un travail de soufflerie important. Elle était faite pour recoller les filets d’air sur l’aileron arrière lorsque la voiture était en légère dérive. Ce qui arrivait souvent en course à l’époque. La cause était technique évidemment, pas marketing.

Une F1 ce n’est pas seulement un moteur, chaque élément a son importance, le châssis, l’aérodynamisme, le poids et sa répartition, les épures de suspension qui conduisent ou non au bon fonctionnement des pneumatiques, le pilote bien sûr. Et les résultats sont là lorsque tout est en harmonie.

OR-CC : Une première année qui ferait le bonheur de nombre d’écuries aujourd’hui et pourtant vous n’engagiez qu’une seule auto, pour Jacques Laffite.

Michel Beaujon : Pas si mal en effet. Débarquer en F1 c’était déjà pas mal. Lors de la première course au Brésil on a eu des problèmes de jantes. On a dû les réusiner dans les ateliers …Fittipaldi qui étaient à proximité du circuit. On a travaillé toute la nuit. Guy était là aussi. L’apprentissage de la F1…

Premiers points à Long Beach, un podium en Belgique, une 2e place en Autriche et la pole à Monza. C’était… pas mal.

OR-CC : A partir du moment où il y a la F1 qui se crée, vos rapports avec Ligier sont toujours aussi proches ?

Michel Beaujon : Oui. Mais il discutait plutôt avec Ducarouge. On ne faisait pas du tout la même chose avec Gérard. Il s’occupait des gens à l’atelier en permanence. Il s’occupait des gens sur la piste. On ne faisait pas du tout la même chose.

Peut-être que ça ne se serait pas passé de la même façon si on avait interféré. Mais comme ce n’était pas le cas du tout, et qu’on faisait des choses complètement différentes, on s’est toujours très bien entendus. Il n’y a jamais eu l’ombre d’un problème entre nous. C’était un gros bosseur, incontestablement.

Ce qui est sympa, c’est que les résultats, là encore, un peu comme avec la JS2, sont arrivés très vite. En 1976 puis en 1977 lorsqu’on a gagné le Grand Prix de Suède alors qu’on n’avait même pas un an et demi de F1.

Tout ça a fait que ma relation avec Guy est restée intacte.

OR-CC : La première année, vous vous classez 6e au championnat constructeurs et Laffite 8e au championnat pilotes, avec 20 points.

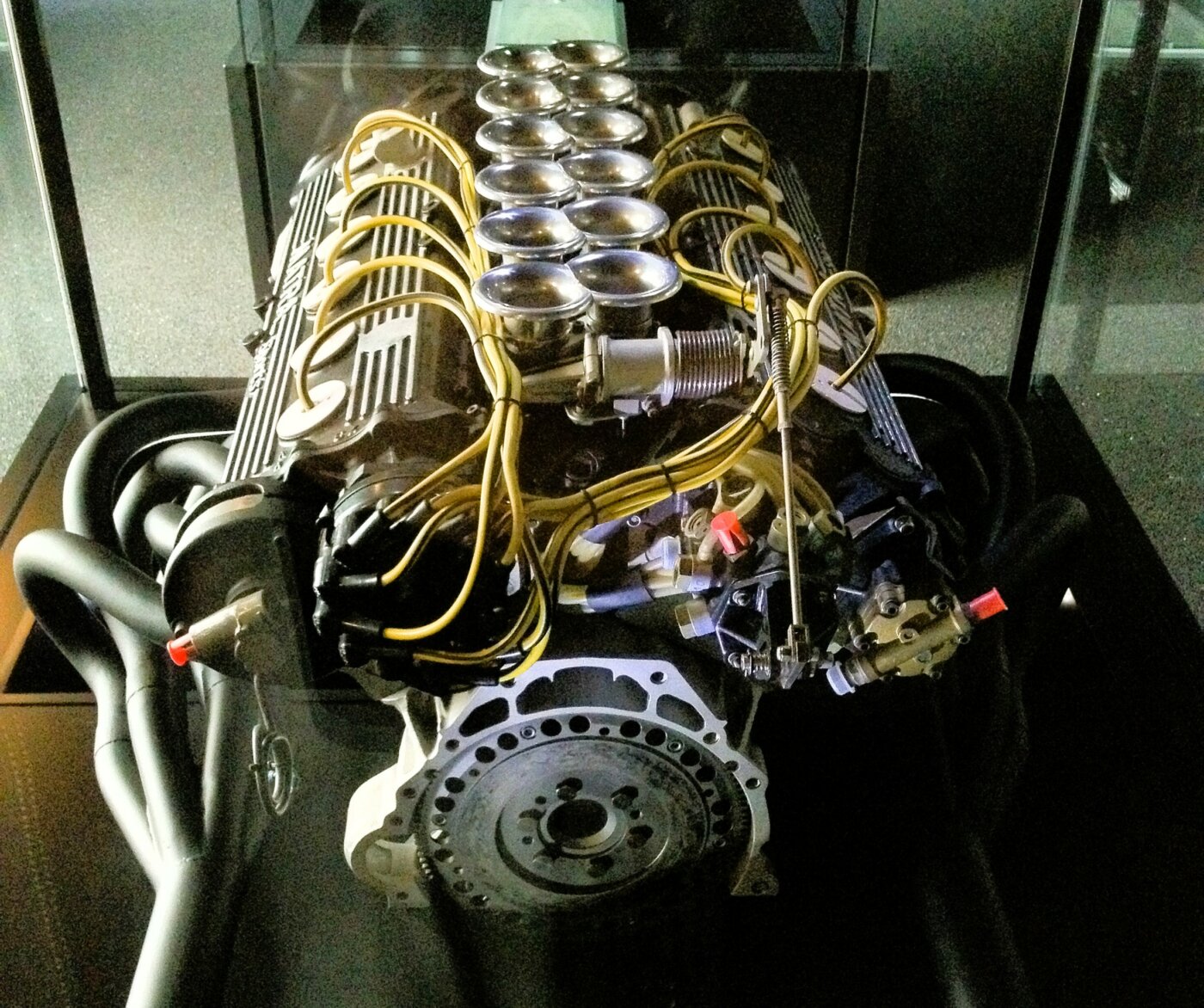

Michel Beaujon : Exact, tout de suite. C’était bien dans la lignée de ce qu’on venait de prouver en Sport Proto. Et curieusement avec le V12 dont les dernières années chez Matra en F1 ne laissaient pas augurer de ces résultats.

OR-CC : Et soudain ce moteur évolue à un niveau totalement différent. Qu’est-ce qui a fait ce changement subit ?

Michel Beaujon : Mais quand même, il y avait de bonnes bases. Et la fiabilité, Matra, c’était sérieux. Technique aviation, ils avaient eu des réalisations magnifiques avec les Protos 650, 660, 670 et 680.

Et nous on a concrétisé en quelque sorte. Une attention aux détails plus importante, peut-être. Jacques, incontestablement, y est pour quelque chose, c’est évident.

OR-CC : Le travail des ingénieurs a-t-il beaucoup changé pendant cette période ?

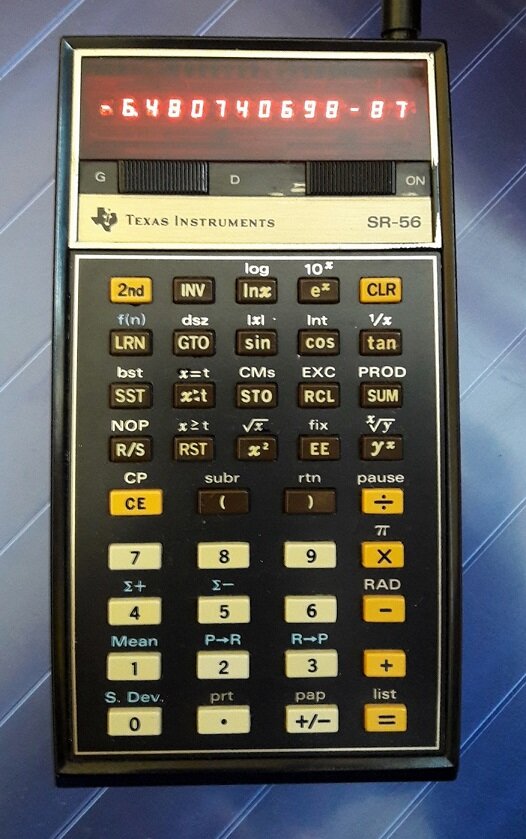

Michel Beaujon : Personnellement j’attachais une énorme importance aux détails. On calculait toutes les pièces à la main à l’époque. À la main avec une règle à calcul.

Puis on a vu arriver une calculette grosse comme la main. Je me rappelle, j’ai dit : « Mais tu as vu, ça fait les opérations à notre place ». C’était extraordinaire, une calculette ! Une « Texas Instruments ». Il y avait les petits chiffres en rouge en haut, on tapait les données, le résultat sortait tout seul ! La révolution !

Ensuite le premier ordinateur sur lequel j’ai travaillé venait d’être installé au centre de calcul de Clermont-Ferrand. Les ordis, à l’époque, c’était la moitié de la pièce. Ça chauffait, ça faisait du bruit. On rentrait les cartes perforées par centaines dedans. Mais on découvrait ça.

Les premières pièces que j’ai faites calculer à la machine, parce qu’à la main, c’était un tel travail, c’étaient les basculeurs avant. Un peu plus tard, sur la JS11. Les basculeurs étaient évolutifs en vue de dessus, ils étaient évolutifs en profil en épaisseur, avec des âmes à l’intérieur, des bords tombés, des trucs !…

Calculer la flèche sous effort au bout de cette affaire-là à la main… On savait quand on commençait, mais pas quand on finissait. On ne se rend pas compte aujourd’hui, quand on dit aux gens que tout ça, c’était fait à la main, comme tous les dessins d’ailleurs. Et puis il y avait des matrices 10-10 à multiplier, des trucs… Aujourd’hui, ça fait marrer les jeunes. Ils n’y croient pas trop quoi. Ils disent « Ouais, bon, t’es sûr ? ». Ah oui, je suis sûr, oui.

J’attachais beaucoup, beaucoup d’importance aux détails. Je partais du principe qu’il n’y avait pas le droit à l’erreur. Parce que dedans, il y avait un pilote.

Et il y avait cet état d’esprit qui faisait que je considérais que ce que je faisais, n’avait pas plus d’importance que ce que faisait le mécano qui serrait la roue. Parce que si l’écrou et par conséquence la roue, se barraient, ça finissait dans le rail.

Comme si moi, je m’étais trompé dans les calculs, quoi. La solidité de la chaîne dépend toujours du maillon le plus faible. Voilà.

Et cet esprit, on était tellement peu nombreux à l’époque que c’était relativement facile à créer.

OR-CC : Combien étiez-vous ?

Michel Beaujon : Trente-huit dans ces premières années de F1.

Et aujourd’hui, ils sont entre 1000 et 1400. C’est quelque chose ! Donc, on se dit, mais comment a-t-on pu passer de 38 à 1400 personnes pour faire la même chose ? Voyons voir…

Je pense qu’aujourd’hui, je n’y trouverais pas du tout l’intérêt que j’ai pu y trouver à l’époque. Du tout, du tout, du tout. Ce n’est plus la même chose.

OR-CC : Quand on pense à la JS5 on pense invariablement à la cheminée avec laquelle elle est née. Mais très vite elle a disparu, après le GP de Long Beach. Pourquoi ?

Michel Beaujon : En fait la réglementation a changé en 1976 à partir du premier grand prix européen en Espagne et les prises d’air ont été condamnées du fait de la hauteur des autos désormais limitée à 800 mm. Le travail qu’on avait fait ne servait plus à rien. C’était un peu du travail malheureusement perdu. Mais sans la cheminée, la voiture était plus facile à gérer d’un point de vue aérodynamique et ça n’a pas fondamentalement changé les performances. Le moteur était moins bien alimenté mais tout le monde était dans le même cas.

On a relativement vite rééquilibré la voiture avec un capot moteur différent. Mais ça ne nous a pas perturbé.

OR-CC : Et en 1977, il y a la fameuse JS7, si je ne m’abuse, celle de la première victoire.

Michel Beaujon : Oui, elle gagne en Suède. Il n’y a pas l’hymne français disponible…Ils avaient tellement dû dire : « Une voiture française avec un pilote français, un moteur français… ». Jacques était sur le podium, sur la plus haute marche. La probabilité était si faible que personne n’avait dû se soucier d’avoir cet enregistrement. Mais Jacques était sur le podium, sur la plus haute marche. Et pas de Marseillaise.

C’est l’anecdote qui faisait rire tout le monde. Il a chanté a cappella. C’est Jacques, quoi.

On a fini le championnat à la 8e place avec 18 points cette fois-ci et Jacques s’est classé 10e au championnat pilotes.

En 1978 on avait la JS9 avec laquelle Jacques s’est tout de même classé 8e du championnat pilotes avec 19 points (Dont deux podiums en Espagne et en Allemagne) tandis qu’au championnat constructeur on a fini 6e. Curieusement ce n’était pas si mauvais. Cette année sans être ce qu’on appellera plus tard les fameuses années de « transition » Ligier marquait tout de même un changement de cap.

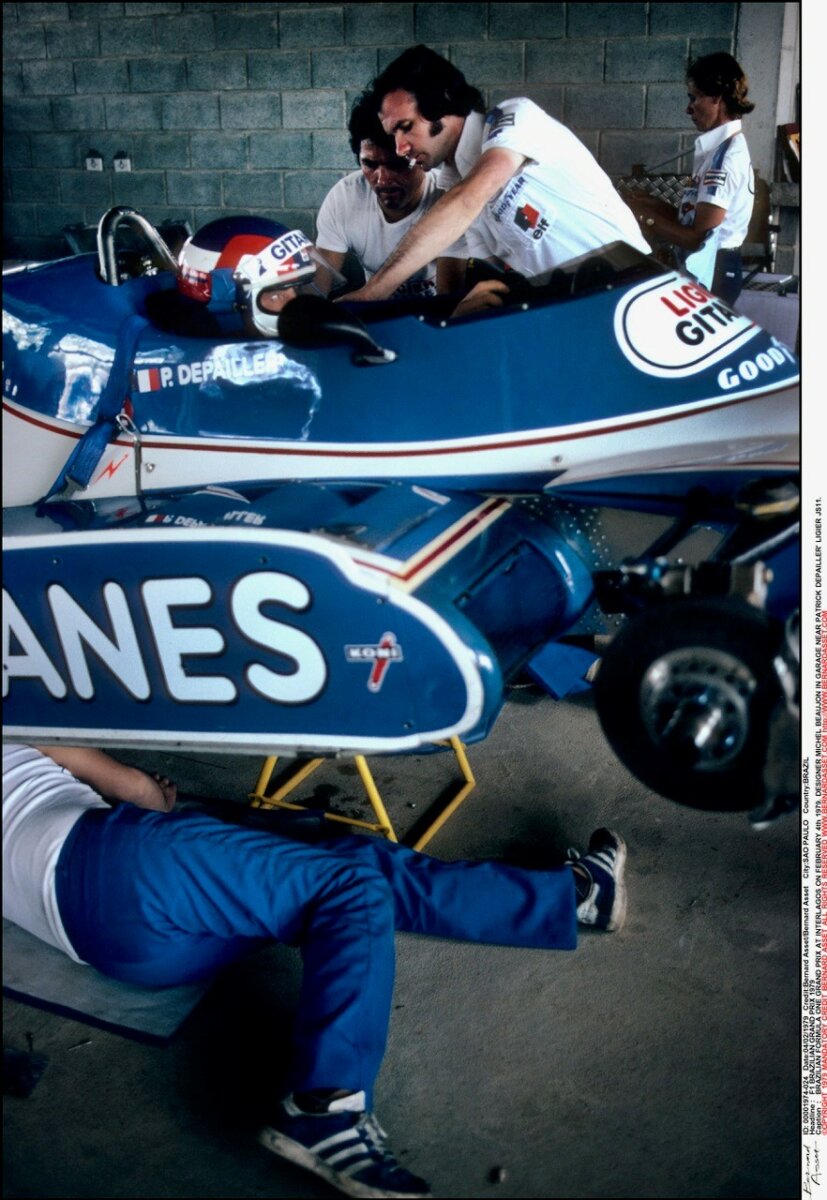

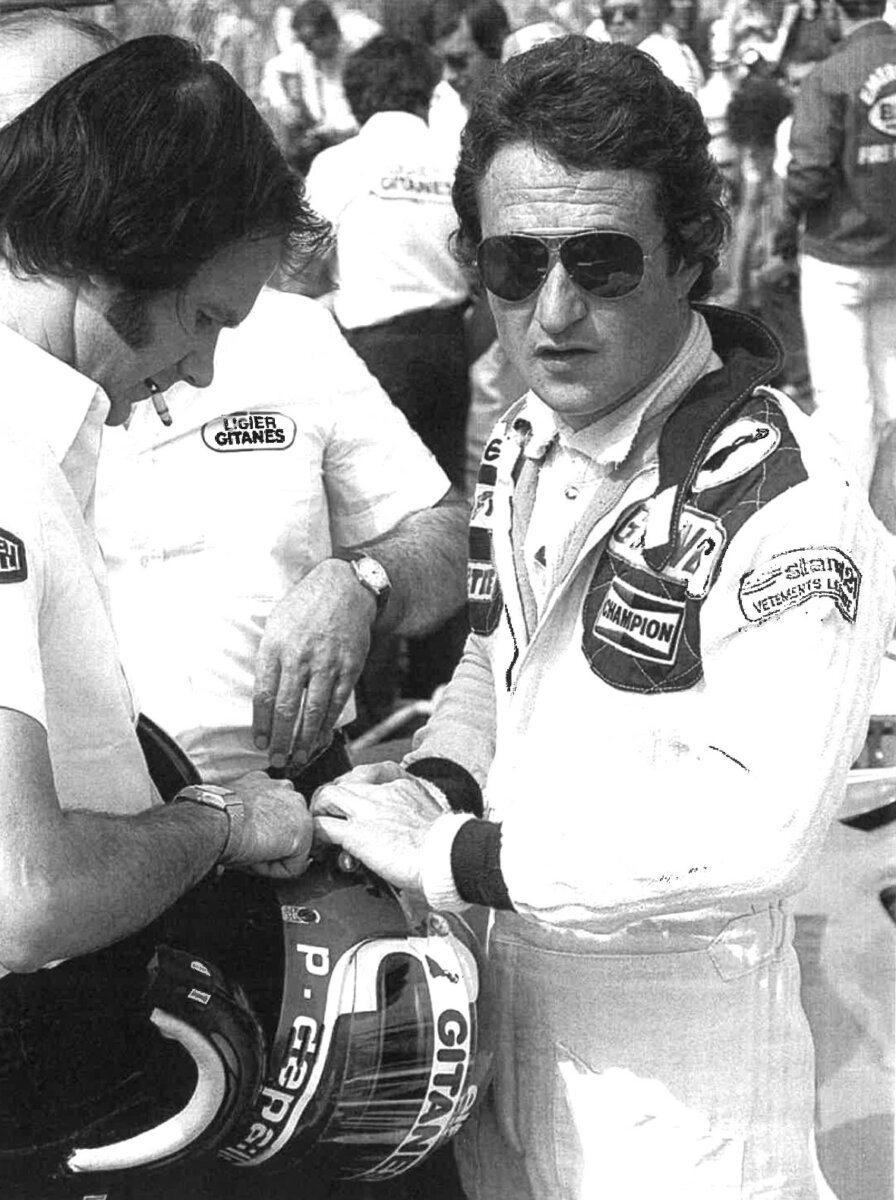

D’une part est apparue au grand jour la révolution de l’effet de sol qui a donné une adhérence exceptionnelle aux autos qui en étaient pourvues, à savoir d’abord les Lotus 79. Les autres faisant ce qu’il pouvaient pour suivre. (Tout le monde se souvient des Brabham BT 46 Alfa Romeo dotées d’un énorme aspirateur et de la victoire controversée de Lauda en Suède). Et d’autre part, chez Ligier nous savions qu’en 1979 nous n’aurions plus le Matra mais le Cosworth. En dernier lieu, ce n’est pas anecdotique, nous allions passer à deux voitures, l’une pour Jacques, toujours et l’autre pour Patrick Depailler qui quittait Tyrrell.

OR-CC : Donc l’année 1978 fut intense. Vous exploitiez la JS9 d’un côté et développiez la nouvelle voiture à effet de sol de l‘autre, qui plus est avec un nouveau moteur et des structures renforcées pour gérer deux autos.

Michel Beaujon : Effectivement, j’ai même quitté le Bureau d’Etudes pour m’occuper en piste de la voiture de Patrick Depailler, la nouvelle JS11.

Je me rappelle encore aujourd’hui, de sa phrase. Il m’avait dit : « Tu n’es pas sympa ». Pourquoi ? « Tu aurais pu nous laisser quelque chose à faire. La voiture est toute réglée, Il n’y a rien à faire, on sert à quoi ? Instantanément, on fait des temps ».

Ça c’était quand même le miracle !

OR-CC : L’effet de sol a été la dernière révolution provoquée en F1 par Colin Chapman. En 1979, tout le monde l’avait compris et s’y était mis, dans la mesure où les moteurs le permettaient, sachant que les moteurs à plat, comme ceux des Ferrari avaient un handicap. Donc certains se contentèrent de copier la Lotus, notamment Tyrrell et d’autres innovèrent. Avec des voitures un peu différentes. Nouvelles. Et bien meilleures. Qu’est-ce qui a fait cette différence de performances ?

Michel Beaujon : C’est la soufflerie. On avait vraiment fait beaucoup de travail. Par ailleurs, le corolaire de l’effet de sol à cette époque était d’avoir la mailleure étanchéité possible sous la voiture pour que se produise cet effet de succion qui collait la voiture au sol comme une ventouse. Cette étanchéité était générée par un système de jupes mobiles sous la voiture, à sa périphérie.

Ce n’était pas évident. Il fallait comprendre le principe et comprendre ensuite comment faire pour que cette étanchéité ne disparaisse pas en pleine courbe. C’était hyper dangereux.

On avait monté les jupes dans des cassettes. Avec des petits roulements à aiguilles qui faisaient 8/10 de diamètre. Sur plusieurs rangées. La jupe elle-même, avec les patins côté sol, était guidée sur toute la longueur par ces petits roulements. Ça fonctionnait merveilleusement bien. Mais quelle mise en oeuvre !

Les jupes étaient en contact avec le sol tout le temps, verticalement, il n’y avait pratiquement pas de frottement grâce aux roulements à éguilles. Donc elles étaient en appui constant sur la piste.

OR-CC : Comment ça descendait ? C’était un système de ressorts ?

Michel Beaujon : Par leur poids. Et en plus on avait mis des rubans élastiques qui les plaquaient au sol. Pour la petite histoire, ceux qu’on avait mis au départ ne tiraient pas suffisament. J’ai passé un après-midi dans Buenos Aires, la semaine du Grand Prix d’Argentine pour trouver les bons rubans et donc la bonne solution.

Les jupes étaient en nida. A leur base pour protéger la jupe et frotter à sa place sur le sol, il y avait des patins de céramique. On collait ces bareaux de céramique dans des tubes d’alu repris sur la base de la jupe.

Tout le problème était d’obtenir à la fois l’étanchéité maxi, donc de frotter mais sans l’user prématurément. On a fini par trouver le bon compromis pour que la céramique ne parte pas en morceaux et tienne la durée d’un grand prix.

C’était une sacrée aventure, les jupes. Cela nous a occupé des heures et des heures. C’était tellement dangereux. S’il y en avait une qui restait ouverte en courbe, c’était le gros crash. Parce qu’il fallait voir les forces transversales que prenaient les pilotes à l’époque. On était arrivé à la limite humaine. Ils devaient même attacher leur casque sur le haut du cockpit pour que ce soit supportable. On était à l’extrême limite quand elles ont enfin été interdites (NDA : Fin 1982).

CC-OR : La saison 1979 démarre donc de manière incroyable pour Ligier et pour une fois les essais d’intersaison n’ont pas été un jeu de bluff où les performances sont surévaluées grâce à différents artifices.

Michel Beaujon : Mais on aurait dû normalement faire une très bonne saison 1979, vu le départ que nous avions pris. Victoire en Argentine pour Jacques alors que Patrick finit 4e à la suite d’un problème d’allumage qui l’avait obligé à faire un arrêt au stand. Puis doublé au Brésil.

On avait un peu masqué la performance de l’auto au Ricard pendant les essais hivernaux. Les gens nous disaient « Mais comment avez-vous fait vos temps ? » Et nous répondions « C’est parce qu’on avait des pneus de qualification et peu d’essence ». Un argumentaire plus qu’habituel au Ricard, mais plutôt pour masquer de mauvaises performances que des performances exceptionnelles ».

Fabuleux. C’était toute une époque. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Ils ignorent que lors de notre départ pour l’Argentine on n’avait qu’une seule voiture, le mulet. Les deux voitures de course c’était deux châssis et des caisses de pièces.

On a tout monté durant la semaine de la course. En dormant une heure par nuit. Aujourd’hui on serait tous en prison. C’était un truc fou.

CC-OR : Mais ensuite on assiste à une diminution des performances, pour quelles raisons ?

Michel Beaujon : Elles baissent pour deux raisons. Déjà on perd Patrick qui se fracasse en Deltaplane contre les flancs du Puy-de-Dôme. Je l’ai vu le mardi à Paris à l’hôpital. Il était dans le plâtre du thorax aux pieds. Il me dit : « Ne t’inquiète pas, je serai dans la voiture avant la fin de l’année ». Personnellement je n’y croyais pas trop.

Donc c’était un gros problème dans l’équipe. Tout le monde était tellement contrarié avec cette histoire-là. Et puis trouver un autre pilote pour le remplacer en pleine saison, comme ça…(NDA : Ce sera Jacky Ickx qui a évoqué ce chapitre de sa carrière avec nous dans son interview « Capteur de lumière »)

Et la deuxième raison. C’est la dégradation des pontons des autos. On n’avait pas imaginé que la dépression était telle que ça allait complètement ruiner la forme aérodynamique interne du ponton. Plus on faisait de courses, plus ça se déformait. Et ça perdait de son efficacité. Et quand on a compris ce qu’il fallait faire, on avait perdu beaucoup de temps, on s’était fait copier, d’autres écuries avaient gagné en efficacité.

La solution a été de les refaire en nida ( Composite de trois couches, Carbone Kevlar, nid d’abeille et carbone kevlar par exemple), mais trop tard !

En fin de saison on était à nouveau compétitifs. Mais la gestion de la perte de Patrick, puis ce problème technique, alors qu’on avait un grand prix toutes les deux semaines, ça a complètement gâché une année qui aurait dû être exceptionnelle. On a fini le championnat à la 3e place, devancé par la Williams, très aboutie et par la Ferrari dont la régularité a compensé la faiblesse aérodynamique. Côté championnat des pilotes, Jacques s’est classé 4e et Patrick 6e en ne faisant qu’une petite demie saison ( 7 GP sur 15) !

Un bel accomplissement et une grosse frustration.

A suivre…

Remerciements

A Bernard Asset qui nous a autorisé à utiliser plusieurs de ses photos. Nous vous invitons à consulter son site www.bernard.asset.com ou à lui rendre visite (sur rendez-vous) dans sa nouvelle boutique de Bandol.