Il y a 50 ans disparaissait en Autriche Mark Donohue, l’un des meilleurs pilotes américains de son époque. Mais le talent de cet obsédé de la performance ne se limitait pas au maniement du volant. Il fut sans doute l’un des rares, voire le seul, à mériter pleinement le qualificatif d’ingénieur-pilote.

« Captain Nice ». Tel est le surnom que l’on associe en général à Mark Donohue. Un sobriquet assez étonnant pour un pilote professionnel censé être animé par la fureur de vaincre. Lui-même ne l’aimait pas : « On m’a toujours dit que les gentils finissaient derniers ». Pourtant, il le méritait amplement. En raison de son sourire permanent sur sa bouille enfantine (on l’appelait aussi « Baby Face »), de sa gentillesse et de son humilité. De son sens de l’humour aussi, pour ceux qui le connaissaient mieux.

Toutefois, à la fin de sa vie, il avait récolté un autre surnom : « Dark Monohue ». Au-delà de la contrepèterie amusante, son état d’esprit avait bel et bien changé. De fait, l’année 1974 fut éprouvante pour lui. Il y eut d’abord son divorce d’avec Sue, la mère de ses deux garçons, puis son remariage. Mais surtout, Mark avait mal digéré sa retraite, officialisée au lendemain de son triomphe dans les courses IROC fin 73 et début 74 (1). Il était désormais le président de Penske Racing, avec à peu près les mêmes responsabilités qu’avant mais sans le plaisir du pilotage en course. Il en concevait amertume et jalousie, admettant que « voir un autre pilote dans la voiture, c’est comme si quelqu’un couchait avec ma femme ». Plus prosaïquement, son salaire était aussi nettement moindre.

Insatisfaction

Mais surtout, son patron et ami Roger Penske se lançait en F1 et il voyait venir le truc : « J’allais participer au développement de la F1, la mettre au point et laisser ensuite un jeune loup prendre le relais ? Non, je ne pourrais pas supporter cela. » Surtout que la F1 restait un territoire inconnu pour lui. « C’est la seule chose que je n’ai pas faite dans ma carrière, c’est le défi ultime ». Certes, il avait terminé 3e de son premier et unique grand prix, au Canada en 1971. Mais cette performance ne l’avait pas satisfait. Il n’avait pas pu régler sa McLaren comme il l’entendait et, selon lui, ne devait son podium derrière Stewart et Peterson qu’à la pluie.

Quelques mois plus tard, sa victoire à Indianapolis en 72, normalement le Graal suprême pour un pilote américain, lui laisserait aussi un goût amer dans la bouche. Car il avait gagné après avoir adopté les réglages des McLaren d’usine et en profitant des abandons. En particulier celui de son équipier Gary Bettenhausen qui s’était montré plus rapide que lui durant toute la course. Comme il le dit un jour à un journaliste, ce qui le motivait, c’était « l’aspect mécanique de la chose, le défi de travailler avec toute cette machinerie complexe et d’essayer d’en tirer quelques centièmes de seconde de plus. C’est ça qui est passionnant ». Or, si son propre team-mate était plus rapide que lui, il n’avait pas atteint cet objectif. Finir premier était agréable bien sûr, mais il s’agissait pour lui de gagner en ayant extrait tout le potentiel que sa voiture pouvait donner.

Obsession

« Dans ce métier, aucun homme n’est jamais vraiment, complètement satisfait », disait Mark Donohue. Et lui encore moins que les autres. Certes, « Captain Nice » arborait une façade souriante mais il n’en restait pas moins distant, obsédé qu’il était par sa quête de la performance. Un but auquel il sacrifiait tout, y compris sa vie de famille. Très dur avec lui-même, bourreau de travail, il ne comptait pas ses heures à l’atelier Penske de la banlieue de Philadelphie. Premier arrivé, dernier parti. Et souvent pas parti du tout, les nuits où il allait s’écrouler de fatigue sur le lit de la chambre au-dessus des bureaux de l’écurie. Quand ce n’était pas sur le sol de l’atelier.

Il était possédé par le démon du dernier centième à débusquer grâce à une meilleure compréhension des forces aérodynamiques et mécaniques à l’œuvre lorsqu’une voiture atteint les très hautes vitesses. Sorti de l’université de Brown dans l’Etat de Rhode Island avec un diplôme d’ingénieur en mécanique, il en avait la compétence. Mais son premier emploi – la conception de filtres pour climatiseurs – n’avait rien d’excitant comparé à la course qu’il avait découverte quelques années plus tôt et pour laquelle il avait d’emblée montré des dispositions. Comment concilier ses deux passions, le pilotage et le développement des voitures de course ?

Le Team Sunoco-Penske

La solution apparut en 1966 aux funérailles de Walt Hansgen, qui lui avait mis le pied à l’étrier, en l’introduisant notamment dans le programme Ford pour Le Mans. Ce jour-là, Roger Penske vint le trouver pour lui proposer de travailler à plein temps pour lui. Débuta alors un partenariat qui n’est pas sans rappeler celui de Chapman et Clark à la même époque. Avec sans doute cependant une attention plus grande à la sécurité des voitures. Pas seulement à la sécurité d’ailleurs. Lorsque le team Penske débarqua à Indy en 1969, il fit forte impression dans Gasoline Alley : cheveux courts, tenues impeccables, jantes polies et voitures lustrées, sol du garage nettoyé chaque soir, tout faisait l’objet d’un soin clinique. Et les résultats suivaient : Donohue fut nommé meilleur débutant (rookie of the year) cette année-là.

Mark et Roger travaillaient sans relâche au développement et à la préparation de leurs voitures de course. Tous deux étaient obsédés par la recherche de « l’avantage déloyal ». A savoir toute innovation, qu’elle soit technique ou procédurale, qui n’était pas explicitement interdite dans le règlement, mais qui pouvait s’avérer décisive (2). Mark aimait à dire que sur dix choses qu’il essayait, seules trois s’avéraient utiles. Mais comme Roger payait les factures, il pouvait essayer presque tout ce qui lui passait par la tête. Et le team Sunoco-Penske engrangeait les victoires dans toutes les catégories sous ses élégantes et désormais fameuses couleurs, bleu et jaune.

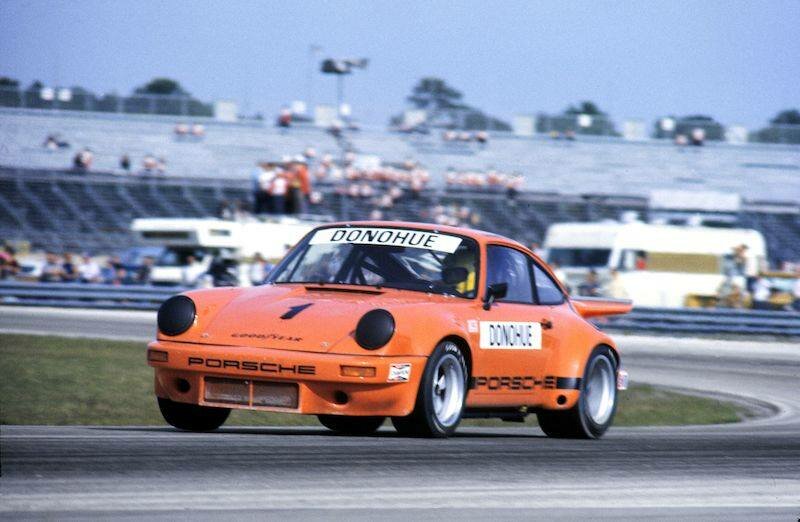

Mark Donohue à Weissach

Cette obsession n’était pas forcément facile à vivre pour l’entourage. Demandez donc aux ingénieurs de chez Porsche : venu initialement pour trois jours, Donohue resta trois semaines à l’automne 71 sur le tout nouveau circuit-centre de recherche de Weissach pour dompter un monstre, la 917/10. Les relations furent difficiles au début. Les hommes de Zuffenhausen n’étaient pas habitués à ce qu’un pilote leur dise quoi faire sur la voiture. Mais ils durent se rendre à l’évidence : la méthode fonctionnait, et pas qu’un peu : au point de tuer la Can-Am ! Mark lui-même eut très chaud début juillet 72 à Road Atlanta quand la 917 échappa au contrôle de son dompteur. Sa carrière, voire sa vie, aurait pu s’arrêter ce jour-là. Mais il revint au volant deux mois plus tard pour terminer, du moins le croyait-on, en apothéose avec les titres en Can-Am et dans le challenge IROC.

March-Penske

Sa retraite ne dura que sept mois. Pourtant, bien que revenu aux affaires, il ne souriait guère durant cette saison 1975. Mark avait encore des raisons d’être « dark ». Sa PC1 était en moyenne 2 à 3 secondes plus lente que les meilleures F1. Rouler dans l’anonymat du peloton était pour lui une situation inhabituelle et difficilement acceptable. Ce n’était pas illogique pourtant. Tout était nouveau pour l’équipe Penske et son pilote : la voiture, les règlements et la plupart des circuits. Cela faisait beaucoup, surtout dans une catégorie aussi pointue que la Formule 1. Au fil des courses et hormis le rayon de soleil d’une 5e place à Anderstorp, la PC1 restait une énigme. Au point que Roger Penske acheta une March, monoplace réputée simple car conçue pour des équipes privées, afin que l’équipe puisse établir des comparaisons utiles et progresser.

Le 9 août, entre les grands prix d’Allemagne et d’Autriche, Mark Donohue fit un aller-retour aux Etats-Unis pour aller battre à Talladega (Alabama) le record de vitesse en circuit fermé. Pour l’occasion, Penske avait ressorti la 917/30 du garage, l’avait repeinte en rouge, couleur du sponsor CAM2 (une marque d’huile moteur) et gonflé la puissance à 1 230 ch. Après avoir porté la marque à 221 mph, soit plus de 355 km/h (3), Mark rappela que c’était « la seule chose que j’ai réalisée cette année ». Toujours ce bémol d’insatisfaction pour tempérer ses plus grandes réussites.

17 août 1975

A Zeltweg, une semaine plus tard, il avait de vraies raisons d’être frustré. Sa March n’avançait pas, il n’était qu’en 21e position sur la grille. Bien loin de Stuck et Brambilla sur des voitures identiques. Lors du warm-up du dimanche matin, il sortit à très haute vitesse dans la courbe suivant les stands. Il parut s’en tirer avec juste une légère commotion. Mais ses maux de tête empiraient, conséquences d’un choc sévère sur le casque. Il perdit conscience dans l’hélicoptère qui le conduisait à l’hôpital de Graz et une opération au cerveau ne l’empêcha pas de s’éteindre aux premières heures du mardi. S’ensuivit une longue bataille judiciaire au cours de laquelle Goodyear cherchera à se disculper de l’éclatement du pneu avant gauche. L’affaire se soldera par un règlement amiable, moyennant une dizaine de millions de dollars versés à sa veuve et à ses deux fils.

Rééquilibrant quelque peu la balance du destin, John Watson apportera au team Penske son unique victoire en Formule 1 sur ce même circuit de Zeltweg, un an après l’accident de Donohue. Mais la mort de celui-ci pesa sans doute lourd dans la décision de Penske d’abandonner la F1 quelques mois plus tard. Laissons la parole à Roger : « Mark était un partenaire, un ami et un élément essentiel de la fondation de notre écurie. Il nous a fallu beaucoup de temps pour nous remettre de sa disparition. Cela a pris quelques années. Je considère Mark comme le catalyseur de tout ce que nous avons accompli. Il a établi les standards du team Penske. » De fait, cinquante ans après sa mort, aucun autre pilote n’a fait mieux que les 59 victoires que Mark Donohue a remportées pour la structure « omnivictorieuse » montée par Roger Penske.

NOTES :

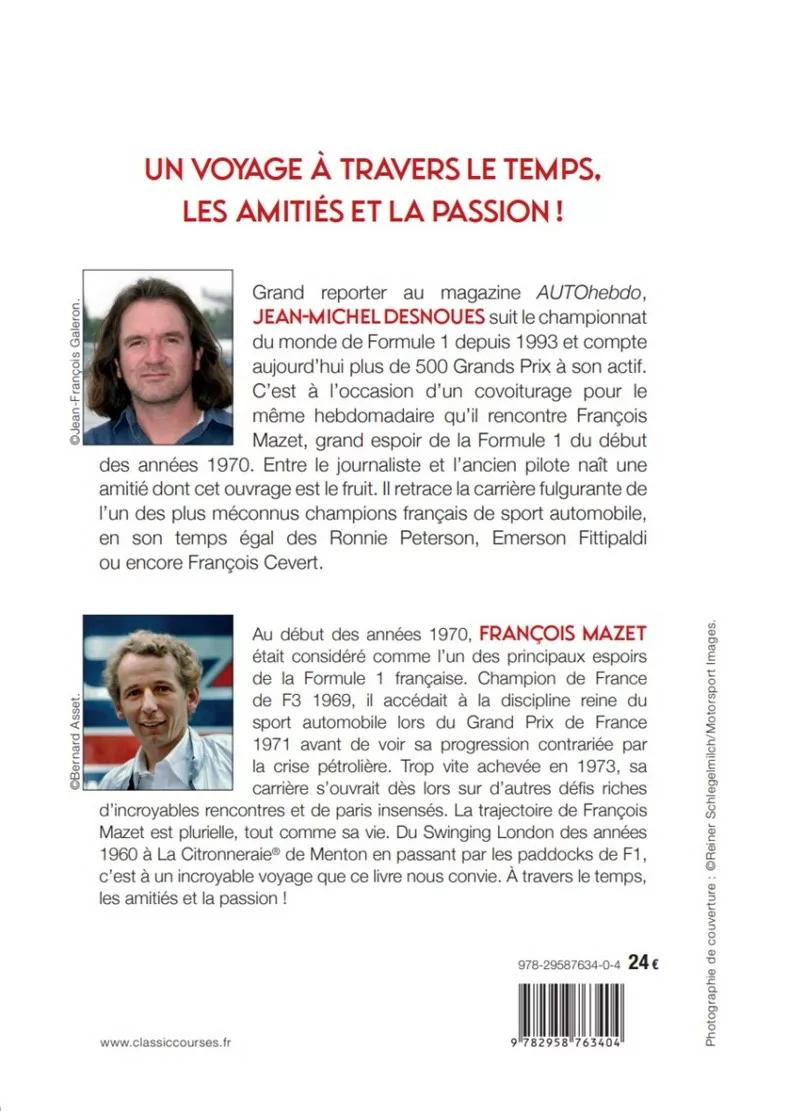

(1) Dans cette première édition de l’IROC (International Race of Champions) Mark Donohue battit sans appel (3 victoires en 4 courses) une belle brochette de champions (Fittipaldi, Hulme, Revson, Foyt, Petty, …) alignés sur d’identiques Porsche Carrera RSR.

(2) On doit notamment au team Penske les carrosseries trempées dans l’acide pour les alléger, la glace carbonique autour des réservoirs pour densifier le carburant, l’installation des pompes de ravitaillement au-dessus des stands pour accélérer le remplissage en bénéficiant de la gravité. « The Unfair Advantage » (L’avantage déloyal) est aussi le titre du livre que Donohue écrivit avec Paul van Valkenburgh durant sa courte retraite en 1974.

(3) Douze ans plus tard, AJ Foyt porta ce record à une hauteur stratosphérique : 413 km/h sur la piste de Fort Stockton au Texas. Mais son Oldsmobile Aerotech était un véhicule expérimental conçu expressément dans ce but, pas une voiture de course classique.