Le 4 septembre 1990, lorsque Fritz Schlumpf, cloué sur un fauteuil roulant, se laisse conduire dans ce musée qui n’est plus le sien, son regard vif balaye les centaines de voitures qu’il a réunies et restaurées en l’espace de quelques décennies puis il s’arrête, silencieux, méditatif, devant le portrait de sa mère, Jeanne Schlumpf à laquelle le musée est dédié.

Huit cents lampadaires en fonte inspirés de ceux du pont Alexandre III à Paris éclairent la collection. Comme le lui a dit son ami Amédée Gordini, il a créé le Louvre de l’automobile.

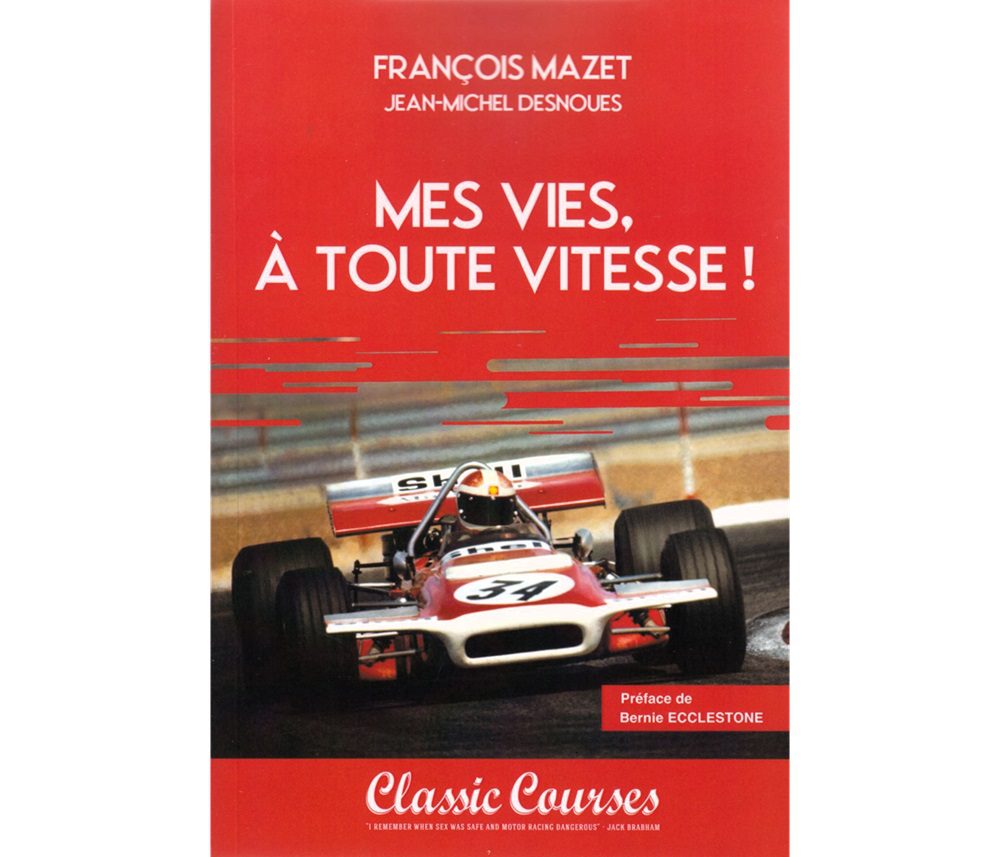

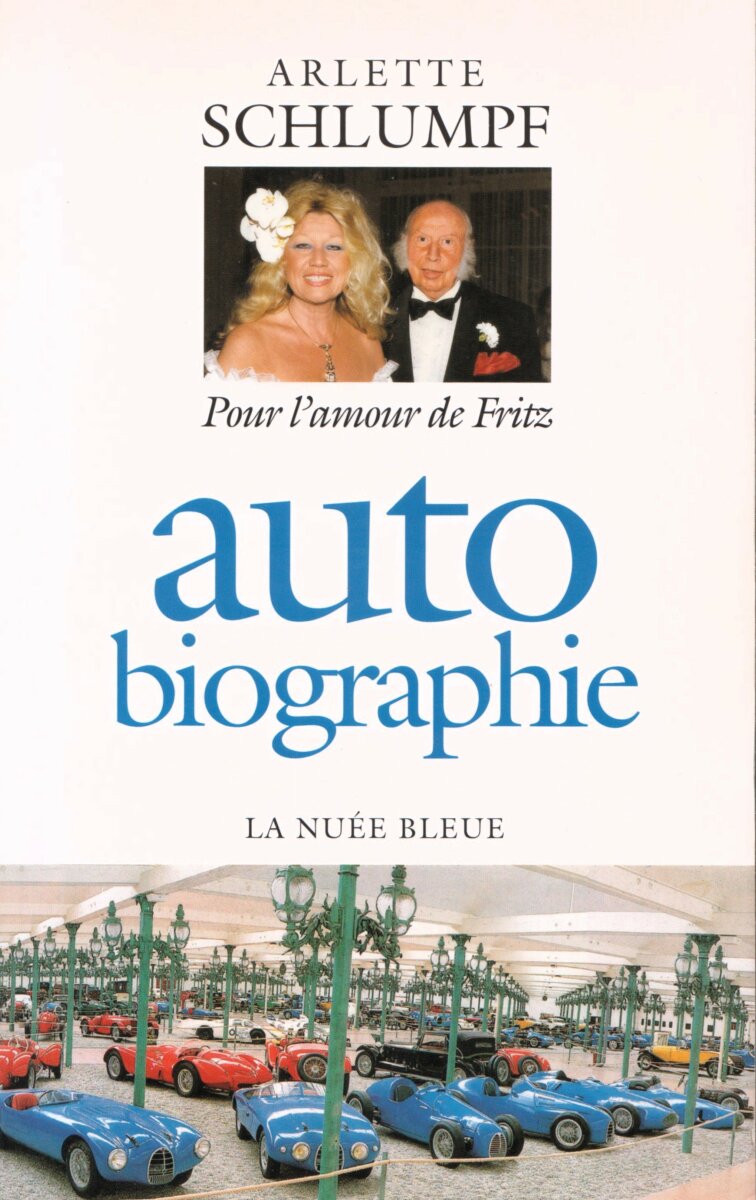

Mais que s’est-il passé pour que l’exceptionnelle réalisation des frères Schlumpf et le musée qui devait en être l’écrin aient fait l’objet d’une telle convoitise pour devenir finalement – et peut-être heureusement – un musée national ? En nous appuyant sur le livre d’ Arlette Schlumpf, écrit avec l’excellent Bernard Reumaux, nous avons essayé de recontituer la saga de la collection Schlumpf.

Olivier Rogar

.

La collection Schlumpf, une saga judiciaire

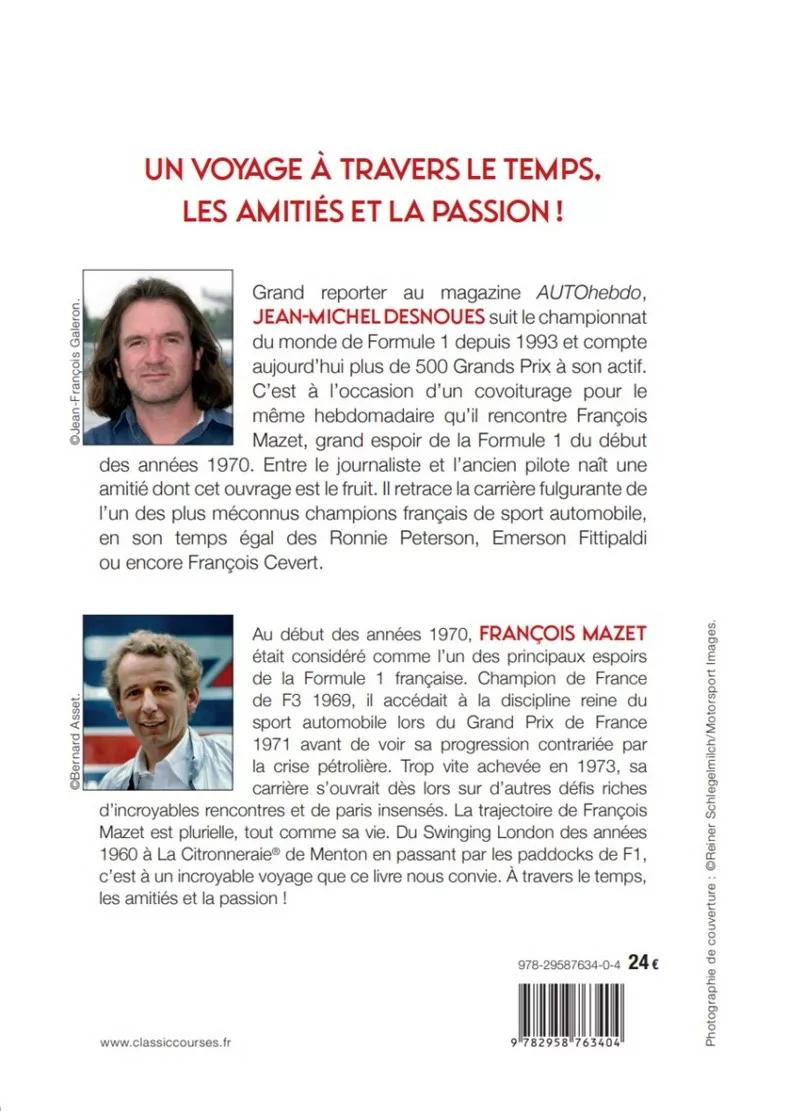

Ce musée faillit ne pas du tout porter le nom de ses créateurs.

Ce n’est que par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 mai 1988 que le lien avec les frères Schlumpf fut rétablit. [« Il résulte que l’œuvre de Fritz et Hans Schlumpf, née de leur initiative et de leur volonté affirmée, doit mériter en elle-même la protection judiciaire nécessairement inhérente à une œuvre de l’homme qui porte témoignage d’une époque déterminée ou d’un génie créateur. Hans et Fritz Schlumpf bénéficient de la protection de l’œuvre par eux constituée sous l’appellation Collection Schlumpf »].

Le 2 mars 1990, la Cour d’Appel de Colmar était déjà revenue sur le jugement du Tribunal Correctionnel de Mulhouse de 1983 qui condamnait les deux frères à quatre et deux ans de prison ferme pour abus de biens sociaux. La peine de Fritz Schlumpf avait alors été réduite à une année avec sursis, son frère Hans étant décédé entre temps. [Pourtant dès 1986, la Cour d’Appel de Colmar avait annulé le jugement de 1983. Le procès fut alors renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Mulhouse qui confirma à nouveau en 1988 ce même jugement de 1983…]

L’arrêt de 1990 énonçait notamment que « les entreprises concernées ont souffert d’une crise générale, la poursuite des activités du prévenu [Fritz Schlumpf] à la tête des entreprises qu’il lui a été reproché d’avoir prolongées artificiellement, n’a pas été sans contrepartie appréciable localement sur l’emploi, la création artistique, intellectuelle et touristique».

Voici résumée une saga judiciaire qui a duré quatorze ans. Mais reprenons le fil chronologique d’une affaire qui est synonyme de piété filiale, de passion, d’affairisme et, même si cela parait curieux, d’une certaine naïveté.

Le parcours des frères Schlumpf

C’est en Italie, à Omegna, que sont nés les frères Schlumpf. Federico, alias Fritz, en 1906, et Giovanni, alias Hans, en 1904. Leur mère, Jeanne Becker, était originaire de Mulhouse. Ses deux fils lui ont dédié leur Musée.

Leur père, Carl, était Suisse et travaillait comme cadre dans l’industrie textile en Italie. Les jeunes enfants Schlumpf sont devenus orphelins dès 1919 et leur mère est alors revenue à Mulhouse. Ils ont peu à peu gravi les échelons de l’industrie textile alsacienne en créant en 1928 leur première société, la SAIL, Société Alsacienne d’Industrie Lainière. Ils ont essentiellement consacré leurs efforts à la finance, qui a fait leur fortune, avant d’investir dans le textile industriel, principalement dans le négoce de la laine.

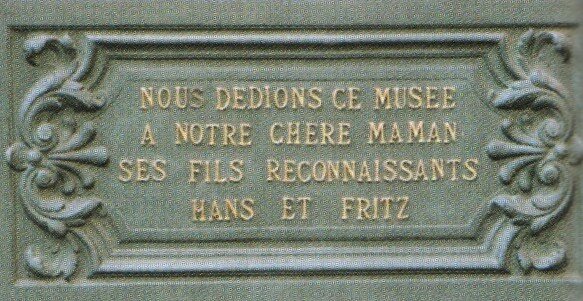

En 1940, ils ont pris le contrôle de la filature de laine peignée de Malmerspach, dans la vallée du Thann, dans le sud du Haut-Rhin. Installés sur place, ils la feront prospérer sans cesse.

En 1953, ils se sont portés acquéreurs d’une société de tissage de laine à Roubaix, les établissements Deffrenne.

Puis en 1956, ils ont fait l’acquisition d’une deuxième filature, au sud de Strasbourg, la filature de laine peignée d’Erstein qui se spécialisera rapidement dans les fibres synthétiques.

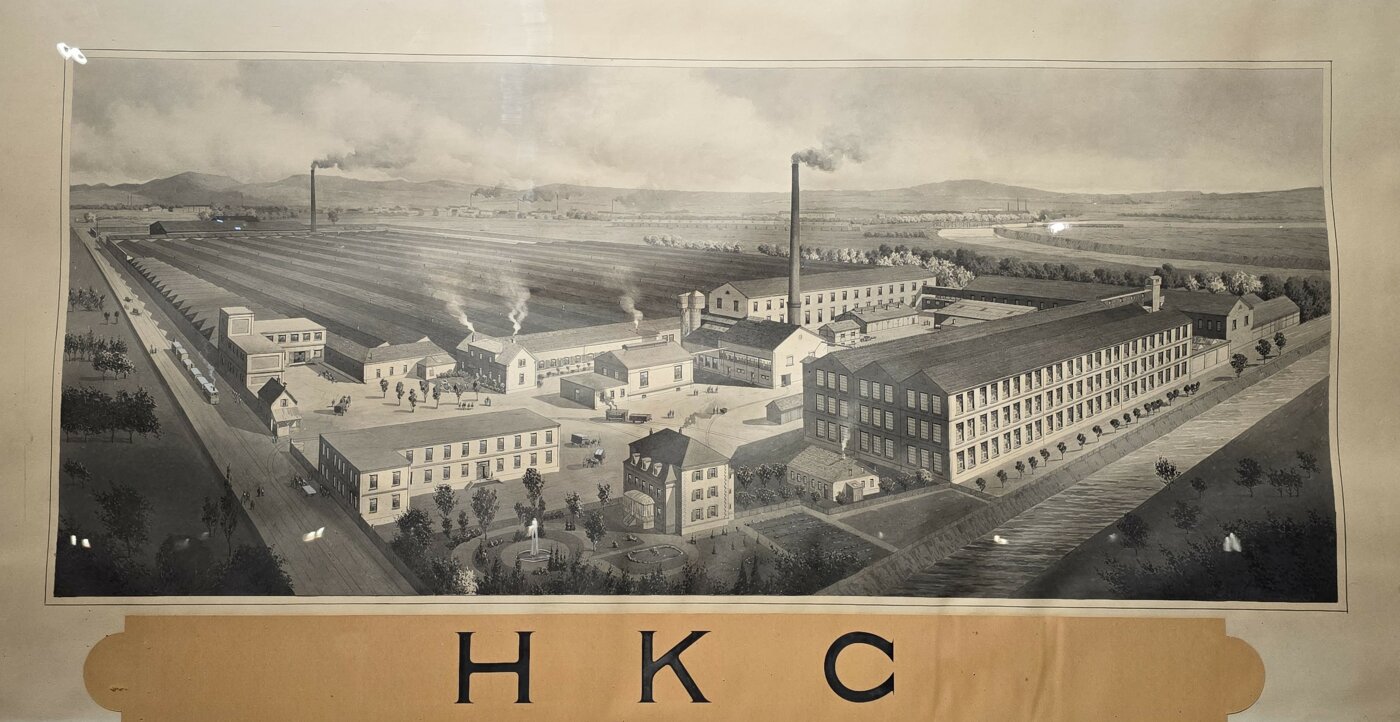

En 1957, ils rachètent la filature mulhousienne HKC, mais sa mauvaise situation aboutit à l’arrêt de toute production et au transfert du personnel vers les usines de Malmerspach et Erstein dès 1965.

Le fil du rasoir

Cette usine désaffectée servira de lieu de restauration et de stockage, aux voitures anciennes que Fritz Schlumpf et Hans ont commencé à collectionner. Le personnel victime de la baisse d’activité du textile dès 1971 sera transféré au sein de cette entreprise. L’idée de Fritz est que le musée auquel il pense depuis les années 60 permettra une nouvelle orientation du groupe et financera le retour sur investissements, assumé dans un premier temps par la trésorerie de HKC…

En 1971, ils rachètent la prestigieuse filature Gluck au terme d’une discrète montée au capital, fruit de l’achat secret des actions de plusieurs minoritaires dont Fritz fera une majorité de contrôle. Ce type de pratique verra son essor au cours des années 1980 mais n’est pas fréquent dans les années 60 – 70. C’est même assez mal vu par les industries concernées. Le petit monde des entreprises mulhousiennes n’appréciera donc pas la démarche et saura le montrer quand les ennuis commenceront pour les frères Schlumpf, ces self-made men vus comme des spoliateurs.

C’est d’ailleurs en 1971, qu’une grève fomentée par la CFDT mettra au grand jour la collection automobile. Une première, un rodage en somme, au vu de ce qui suivra quelques années plus tard.

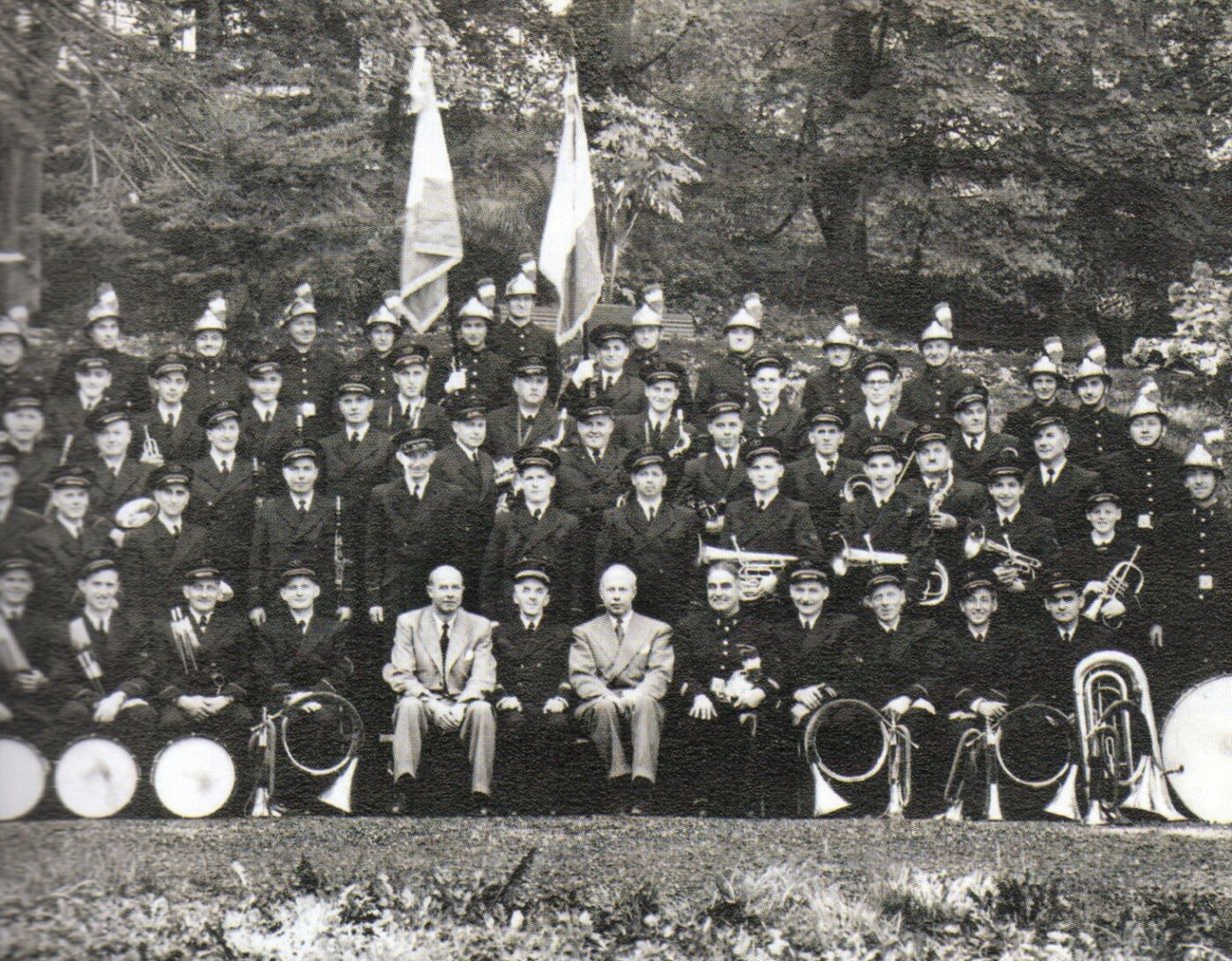

Le « Paternalisme » des jours heureux

Avec le développement de la production lainière, les usines tournent à plein régime et dans le cadre privilégié de dispositions sociales avantageuses, les ouvriers bénéficient de nombreux privilèges sociaux. Les frères Schlumpf vont souvent au-delà des exigences légales, assumant comme employeurs vis-à-vis de leur personnel des conditions leur permettant d’améliorer leur niveau de vie tout en travaillant là où ils sont nés pour la plupart.

L’entreprise finance logements, jardins, salles de théâtre, cinémas, bibliothèques, centres d’apprentissage, dispensaires, écoles. Ces libéralités relèveront bientôt de ce qu’on nommera le « paternalisme » qui sera brocardé par une certaine mouvance politique au bénéfice de structures sociales d’État. Les prélèvements obligatoires les financeront.

Bien évidemment, notre propos n’est pas de dresser un réquisitoire politique ou social, mais simplement de constater qu’aujourd’hui, après avoir vilipendé le « paternalisme » au bénéfice de l’action sociale publique, les grandes entreprises se trouvent souvent dans l’obligation de cotiser en conséquence d’un côté tout en montant leurs propres structures sociales privées de l’autre côté pour palier la défaillance du secteur public. Payer deux fois la même chose en somme…

Un signe qui ne trompe pas quant à la proximité des Schlumpf avec leur personnel, c’est qu’eux aussi vivent dans le voisinage de leurs usines, tout comme leur mère. La situation sociale dégénère cependant en même temps que les difficultés économiques s’épaississent. Concurrence étrangère, évolution des goûts, développement des fibres synthétiques atteignent les usines Schlumpf comme toute la filière lainière dans le milieu des années 1960.

La filière lainière en crise

On peut se pencher sur une étude de la revue « Pensée » qui souligne plusieurs facteurs ayant contribué à l’effondrement de la filière lainière en France au cours de cette période.

- Déséquilibre des échanges extérieurs : les exportations françaises représentaient 15% de la production en 1972, orientées à 58% vers les pays du marché commun, les importations ont été multipliées par 9 entre 1953 et 1972.

- Progrès technique : la filature peignée et le tissage ont bénéficié d’une forte augmentation de la productivité, la production par salariés ayant été multipliée par 2,3 entre 1950 et 1974. Dans le même temps, les investissements ont été très insuffisants dans la filature et le tissage cardé.

- Le coût du travail : plus 118,5% entre 1962 et 1972.

- Le développement de la production en grande série pour de grosses commandes avec des prix bas, généralement initiés par la grande distribution, a également fait évoluer le marché.

- Enfin, la concurrence croissante des importations italiennes avec des prix plus compétitifs a fini de mettre à mal la filière française.

Du fait de ces différents facteurs, la nécessité d’abaisser les prix a engendré celle d’augmenter la productivité, et cela n’a pu se faire qu’en substituant encore plus le capital des investissements techniques au travail. A défaut les entreprises étaient condamnées. De 1950 à 1959, 526 entreprises ont ainsi disparu, puis 354 autres de 1959 à 1966.

Tensions sociales

Fermeture, reclassement, grèves, manifestations s’intensifient au début des années 1970. Les représentants locaux du personnel, conscients de leurs responsabilités et des conséquences de leurs actes, sont alors pris en main par les centrales syndicales nationales dont les revendications sont globales et surtout politiques et échappent le plus souvent aux notions de responsabilité et de bon sens.

En résumé, pas d’investissement, pas d’avenir. Les difficultés rencontrées par le groupe Schlumpf n’étaient pas isolées, et plus en rapport avec l’évolution du marché qu’avec un problème de gestion interne. A cela s’ajoutait la part de plus en plus importante prise par le synthétique dans le goût des clients. Qui se répercutait chez les propres clients de Schlumpf, dont le principal était les tissages Deffrenne à Roubaix. Les Schlumpf en étaient les actionnaires principaux, mais pas PDG. Cette filiale, en cette période très délicate, avait eu la très mauvaise idée de s’approvisionner auprès de concurrents de Schlumpf.

En miroir de cette situation, où il aurait fallu davantage d’investissements et moins de personnel pour garantir la pérennité du groupe, Fritz et Hans Schlumpf ne licenciaient pas non plus quand l’activité diminuait, créant de fait les conditions d’un étranglement par manque de résultats puis de trésorerie.

Les achats de voitures

Influences

Enfants, les frères Schlumpf habitaient à Mulhouse à proximité du parc Steinbach qui jouxte l’hôtel du parc, le plus luxueux de la ville. Au lendemain de la première Guerre Mondiale, dans cette Alsace redevenue française, nombre de visiteurs s’intéressaient probablement à l’industrieuse Mulhouse et le balai de grandes et luxueuses autos devant l’hôtel a probablement marqué l’esprit du jeune Fritz. Ce dont, semble-t-il, il ne s’est jamais expliqué.

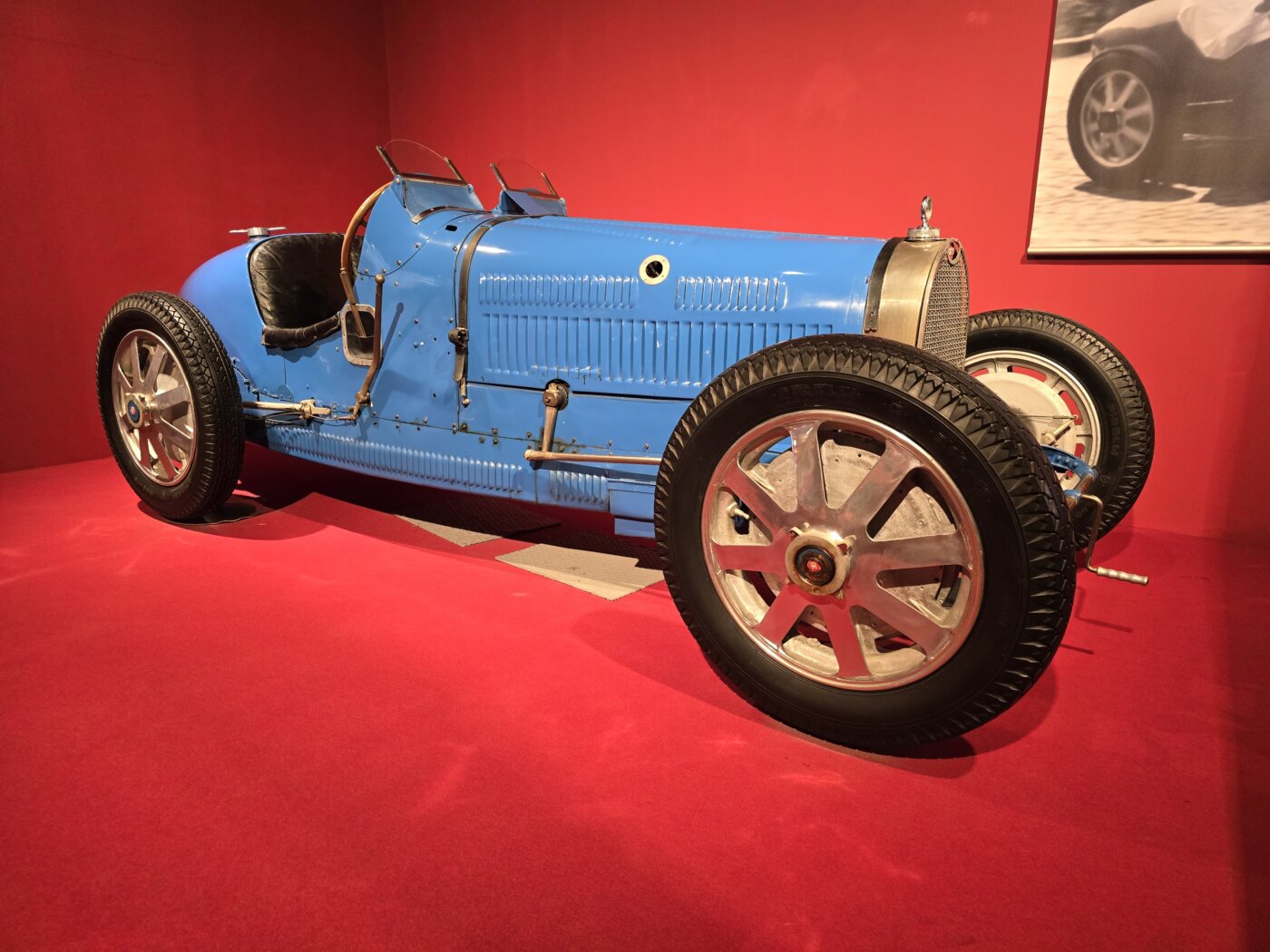

En 1939 [Les dates varient selon les sources, peut-être 1935], il aurait acquit une Bugatti 35B de 1929 payée 11 000 francs. Il faisait encore des courses de côtes à son volant dans les années 50. [Ce chiffre fort modeste nous étonne beaucoup. Le prix catalogue d’une 35B en 1929 était de 165 000 francs].

Mission

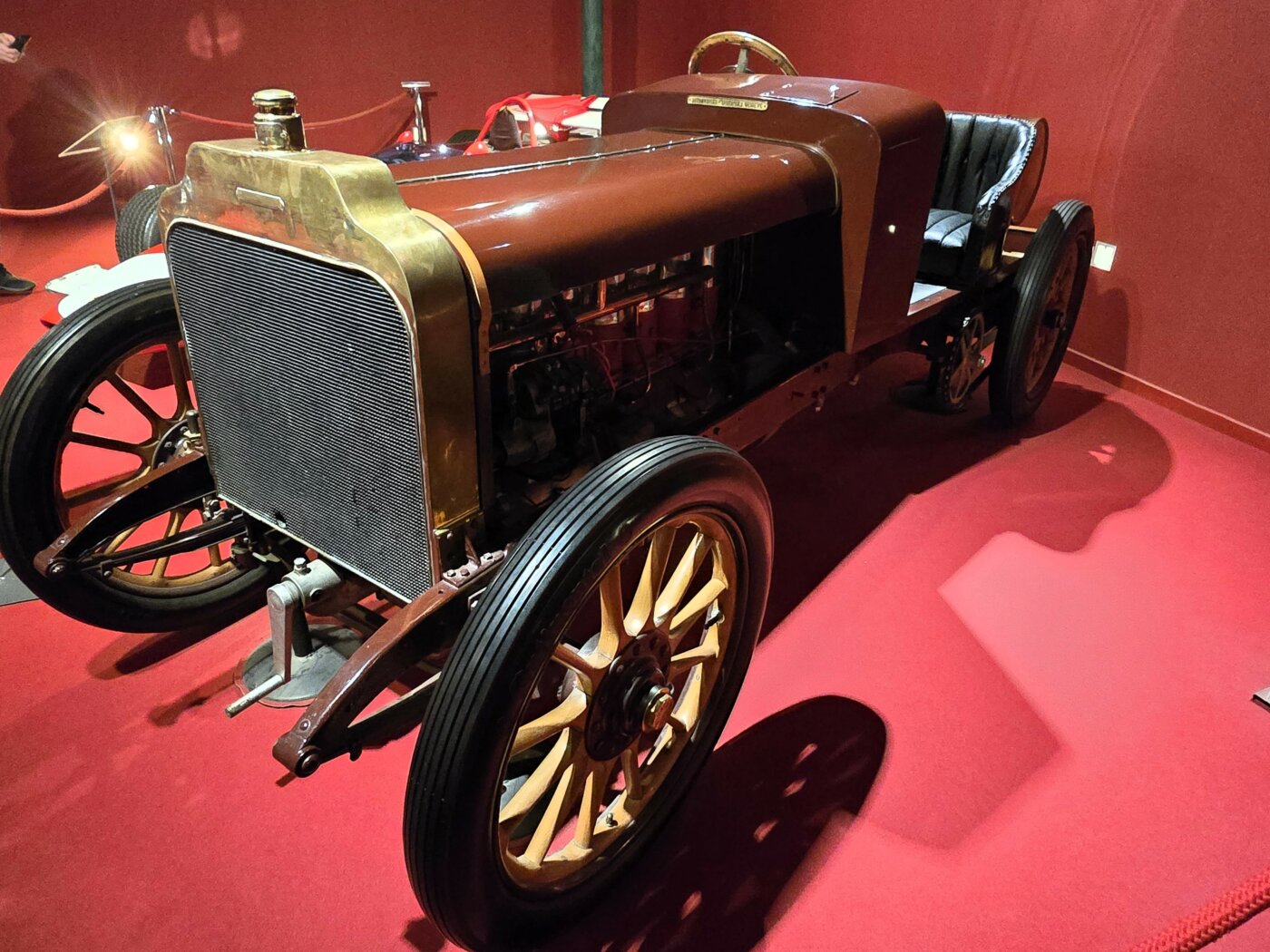

L’objectif de Fritz Schlumpf est de préserver le génie créatif des constructeurs européens qu’il affectionne et dont la production négligée, abandonnée, oubliée, se dégrade peu à peu dans les granges, les garages, ou même le long des trottoirs des grandes villes.

Cette excellence portée par le génie des constructeurs français et européens, tels Gabriel Voisin, André Panhard, De Dion, Rolls-Royce et Bugatti, entre autres, il s’est fait un devoir de la préserver avant que le temps ne la fasse inéluctablement disparaître.

Déploiement

Il va créer une collection majeure. Une de celles dont on peut faire un musée. Centrée sur Bugatti mais rendant hommage aux autres grandes marques. Il déploie toute sa détermination, ses ressources et son énergie pour lui donner corps.

Quoiqu’on soit tenté de reprocher à cet homme, il ne saurait être question de lui imputer le goût du lucre qui caractérise nombre d’investisseurs depuis que la voiture ancienne est devenue à la mode. La création d’un musée relève du sacerdoce, celle du plus important du monde relève d’une certaine abnégation. En effet, achat, restauration, maintenance et entretien des structures sont à – même d’engloutir des sommes considérables, notamment si elles émanent de sources privées.

Mais surtout, dans cette ambition folle, ce dont on n’est pas conscient, c’est la rapidité avec laquelle le projet a été conçu et déployé. L’achat des voitures a eu lieu essentiellement entre 1960 et 1967. Leur restauration s’est poursuivie jusqu’en 1971 et l’aménagement de ce qui est devenu le musée s’est achevé en 1975. Six cents voitures ont été achetées et cinq cents restaurées sur une période totale de quinze années, presque trois voitures remises en état de rouler chaque mois.

Trouver des voitures est moins simple qu’il n’y parait. Il faut avoir l’information, être discret et rapide. Le registre anglais du Bugatti Owners Club est certes une précieuse source d’informations. A partir du moment où les propriétaires ou détenteurs ont été identifiés, il faut les contacter, négocier, rapatrier les autos, se documenter, planifier la restauration, amasser autant de pièces détachées que possible et lancer les restaurations qui générent aussi la refabrication d’éléments trop endommagés pour être utilisés.

Les achats

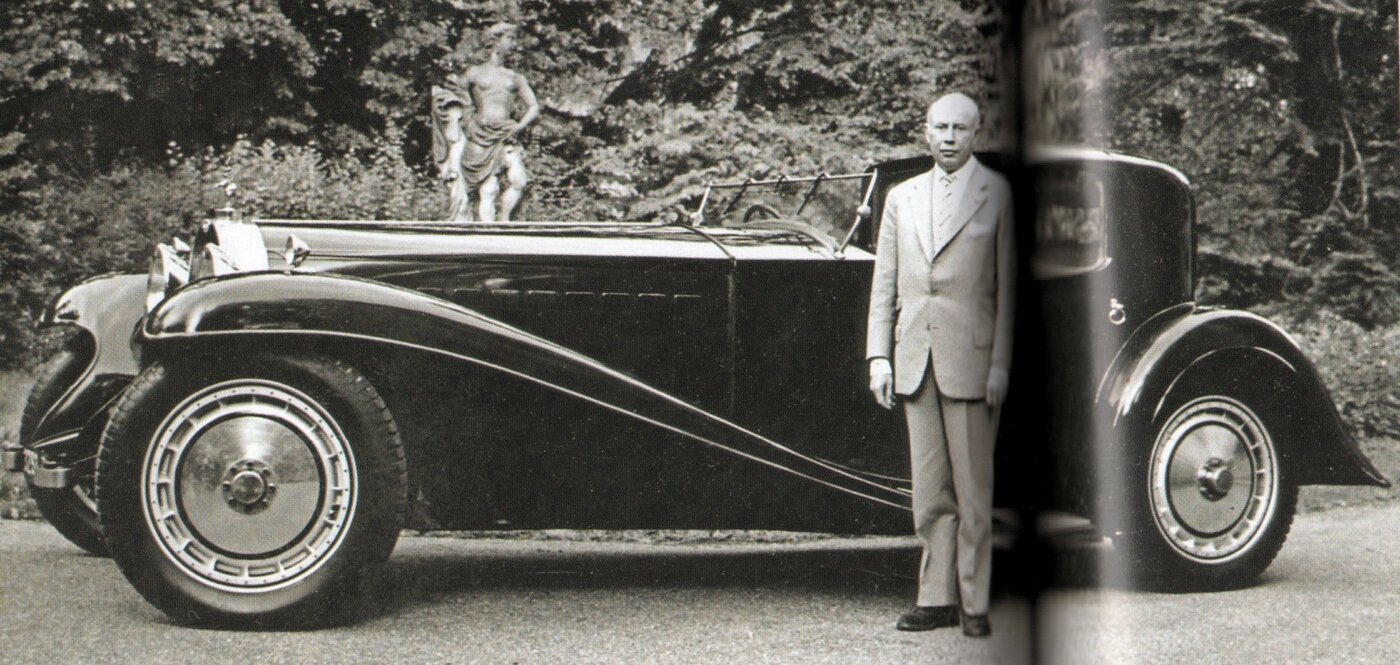

Cet entrepreneur sait que la voiture ancienne ne relève pas encore du domaine de l’art. Elle est peu prisée et seuls la peinture, la sculpture, le mobilier, trouvent grâce auprès des investisseurs et des collectionneurs. Les chefs-d’œuvre automobiles, eux, finissent majoritairement chez les ferrailleurs dont certains, comme Henri Malartre, à Rochetaillé sur Saône, auront le même réflexe de sauvegarde que Fritz Schlumpf. On connait aussi la fameuse photo montrant plusieurs Bugatti dans un état assez triste. (Récupérations de la famille Novo ?)

64 voitures sont acquises en 1961 dont une série de 30 Bugatti importées en une seule fois des Etats-Unis [La collection John W. Shakespeare dans l’Illinois – USA qui était en 1961 la plus importante du monde avec une trentaine d’autos], 151 en 1962, 120 en 1963, 118 en 1964,

Ensuite, les achats furent beaucoup plus limités. Le stock constitué laissait largement de quoi occuper une belle équipe de mécaniciens-carrossiers et selliers pendant des années.

Toutes les Gordini qui étaient en possession d’Amédée Gordini sont au musée, ce qui lui a valu d’écrire en 1966 dans le livre d’or du futur musée : « A l’issue d’une journée mémorable qui m’a permis de revivre toute ma carrière et de revoir au paradis de l’automobile et dans un état jamais égalé, le fruit de ma propre création pour laquelle je n’aurais jamais rêvé sort aussi enviable».

La naissance d’un marché

Ces achats massifs n’ont pu passer inaperçus. La vitesse d’exécution de Fritz était la condition sine qua non de la réussite. Pourtant le bruit se répandait déjà, quelqu’un achetait sur le marché toutes les Bugatti qui traînaient. De marché, il ne s’agissait pas encore mais de fait, il s’est constitué d’un coup. Les propriétaires restreignaient d’autant leur offre que la demande était désormais en pleine croissance et qu’ils espéraient vendre mieux plus tard. La « bagnole », la « belle occase » cédait désormais la place à la belle ancienne.

Fritz était un négociateur. D’un côté, il valorisait les avoirs des petits collectionneurs en leur proposant de racheter leurs voitures, de l’autre, il les privait du rêve d’agrandir leur collection. Mais la démarche avait pour effet de faire reconnaître les chefs-d’œuvre des artisans de cet âge d’or, qu’ils soient luxueux ou sportifs.

Ses connaissances étant théoriques, il a pourtant réussi à constituer une collection homogène. Il a bénéficié pour cela des conseils du collectionneur suisse Erwin Eckert, auquel il acheta 47 voitures. Les vendeurs, outre les collectionneurs chez lesquels étaient identifiés et repérés quelques trésors et de nombreux marchands furent sollicités pour alimenter le projet. Des passionnés aussi. Parmi eux, Henri Malartre, Serge Pozzoli, Georges Filippinetti, Antoine Raffaëlli, André Binda, Lucien Mette, sans oublier certains constructeurs tels Enzo Ferrari ou Amédée Gordini. Il y eut aussi la famille Bugatti et même le célèbre pilote Suisse Joseph Siffert.

A suivre…

Nota

Sauf précision contraire, les photos sont issues du livre de Arlette Schlumpf et de Bernard Reumaux

Bibliographie

Arlette Schlumpf et Bernard Reumaux – Autobiographie – Ed La nuée bleue 2009 – ISBN 978-2-7165-0747-9

Philippe Aubert – Les Bugatti – Ed JCLattès 1981 è ISBN 978-2-7096-0082-8