La trajectoire des Schlumpf après avoir atteint son sommet, redescendit vers son niveau de départ. En ce qui les concerne, entre exil, procès, liquidation de leurs usines et perte de leur collection, on peut même dire qu’elle alla plus bas encore.

Une chose dont on n’est peut être plus conscient aujourd’hui, c’est que la collection aurait pu être totalement dispersée. Sa nationalisation est donc un moindre mal du point de vue des amateurs. Du point de vue de la famille Schlumpf, on peut légitimement penser à une spoliation.

Olivier Rogar

.

Les relations avec Bugatti.

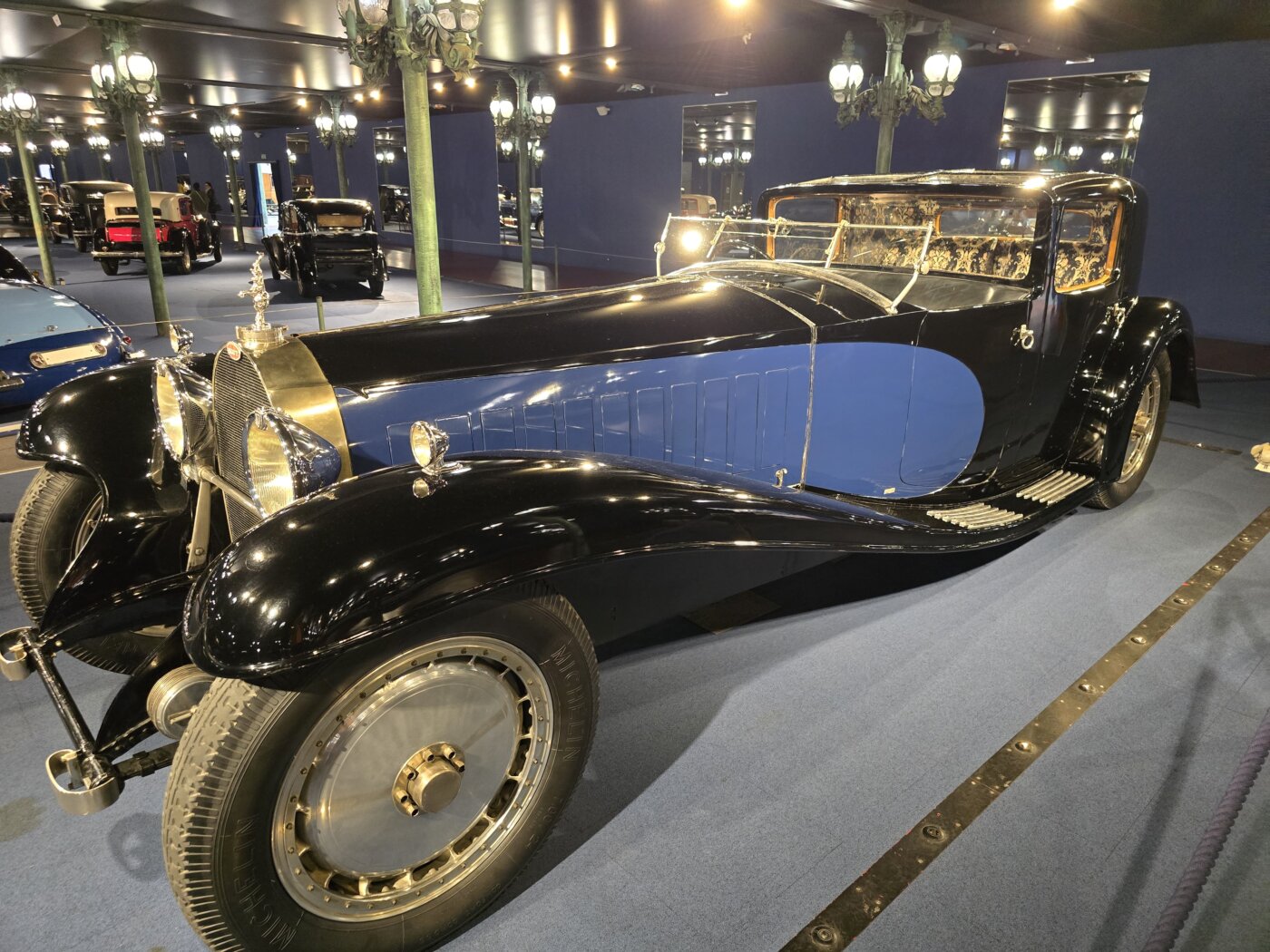

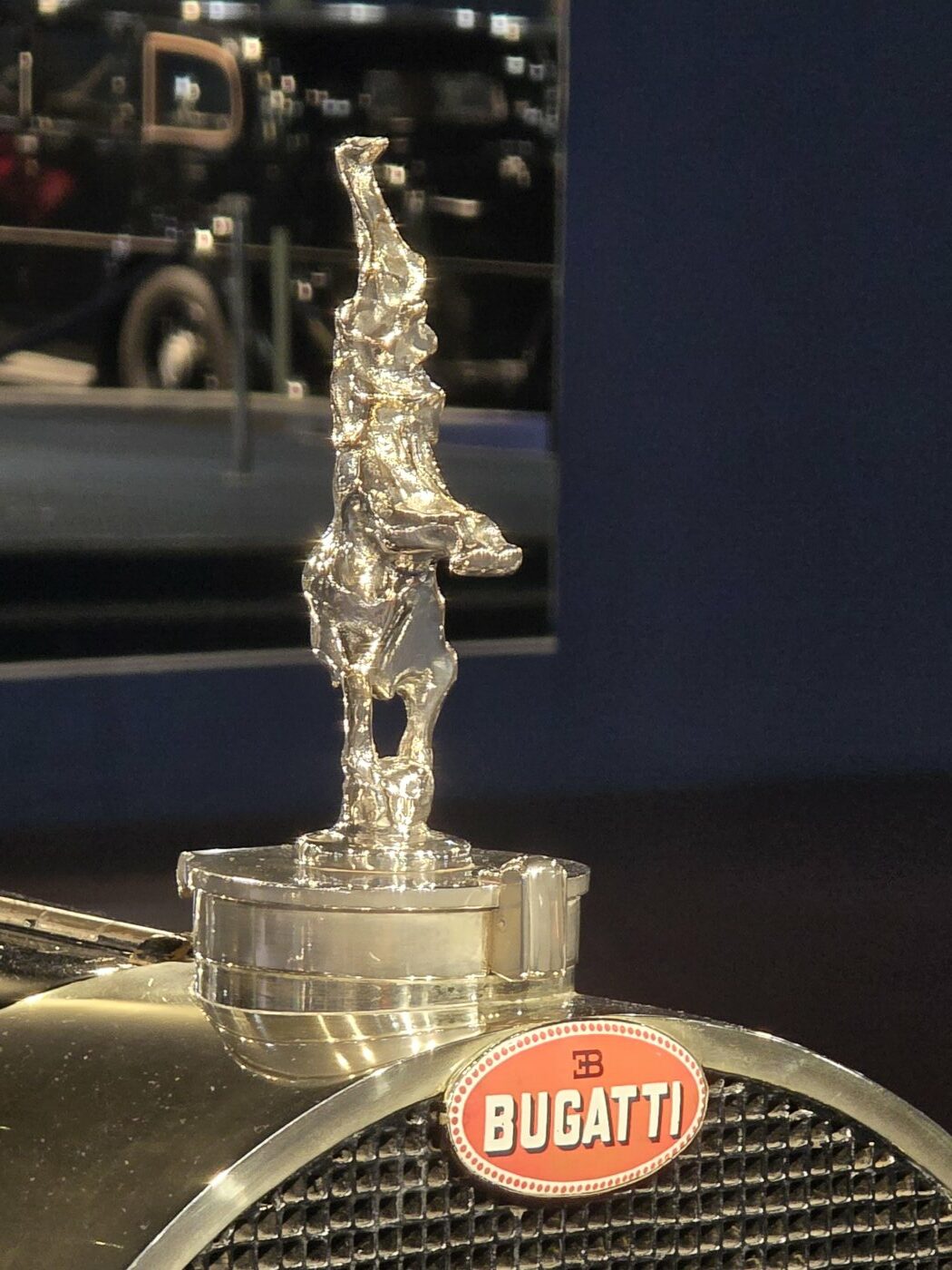

Si l’on en croit Arlette Schlumpf, Fritz a fait connaissance d’Ettore Bugatti en allant à Molsheim faire entretenir son pur-sang. Quelle fut la profondeur de ces relations ? On l’ignore. La période n’était probablement pas propice. Ettore avait perdu son fils Jean en 1939, puis les événements liés à la guerre provoquèrent la « confiscation-rachat » de l’usine par les Allemands puis à la libération en 1945, sa « saisie-restitution » par l’administration française…. De quoi douter quelque peu des relations entre les deux hommes au cours de cette période, d’autant plus qu’Ettore vivait à cette époque à Paris.

En revanche, nombre d’ouvriers ayant vécu la grand époque Bugatti vivaient et travaillaient toujours à l’usine lorsque celle-ci avait été rétrocédée par l’État à Bugatti.

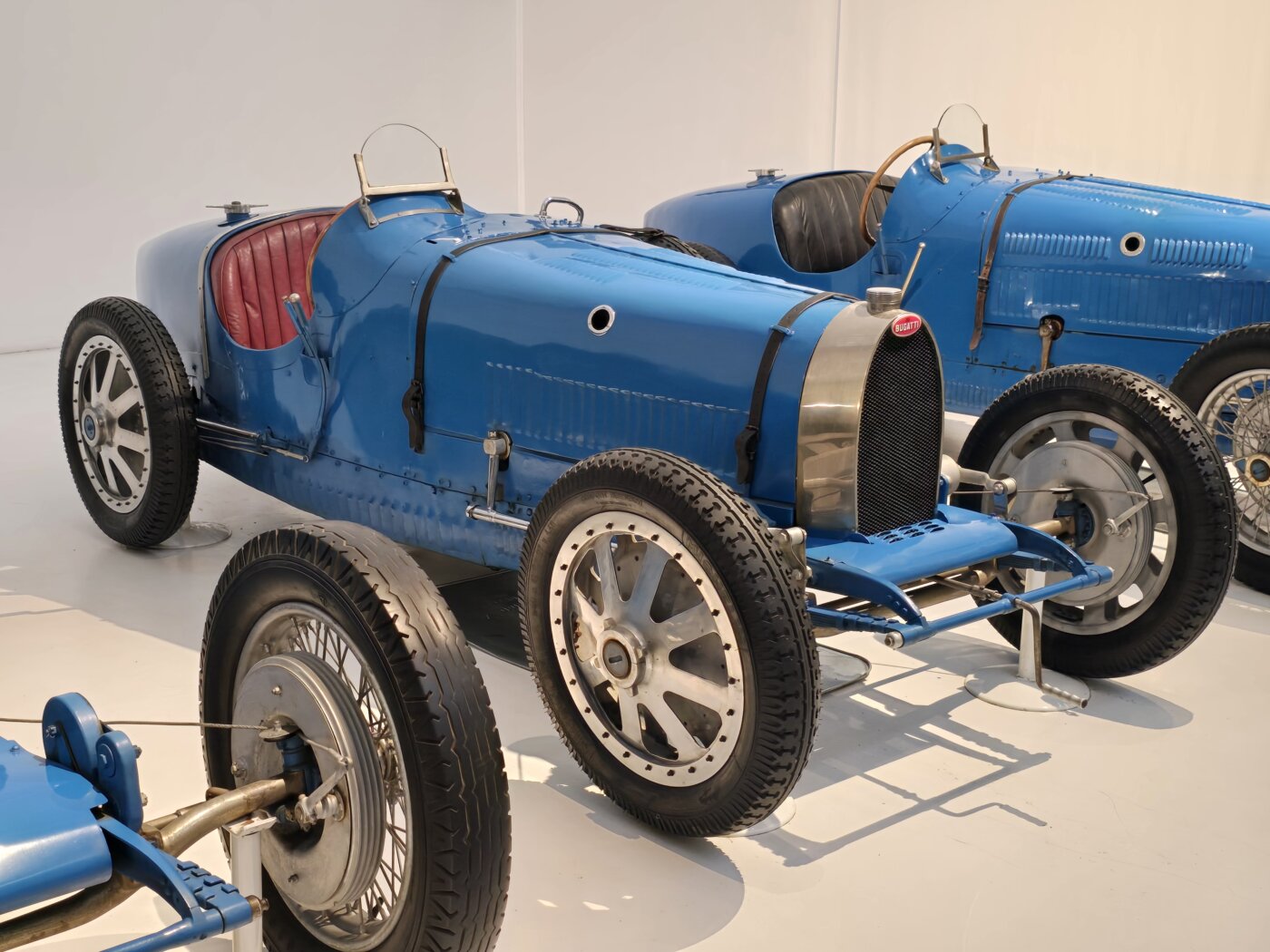

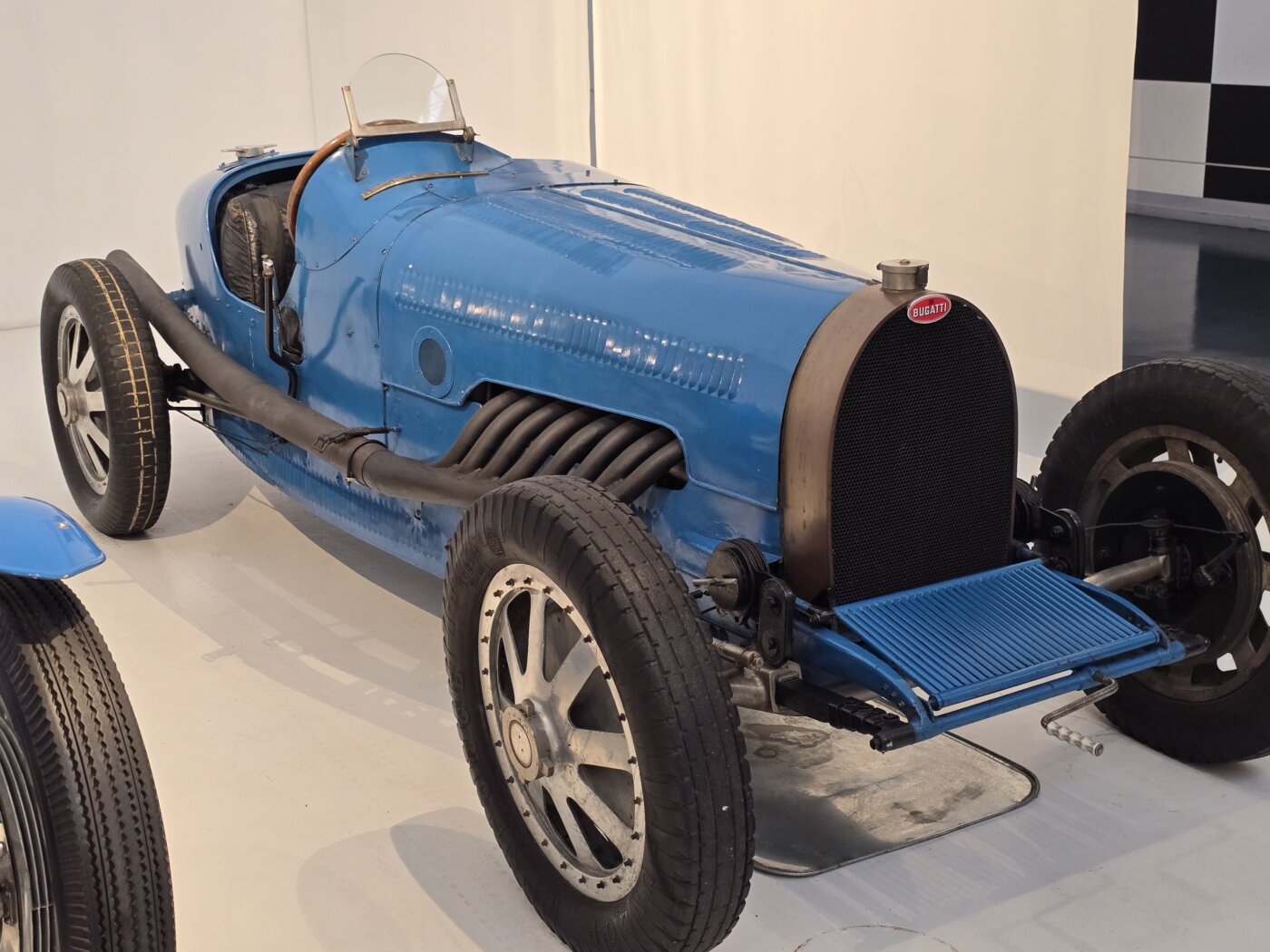

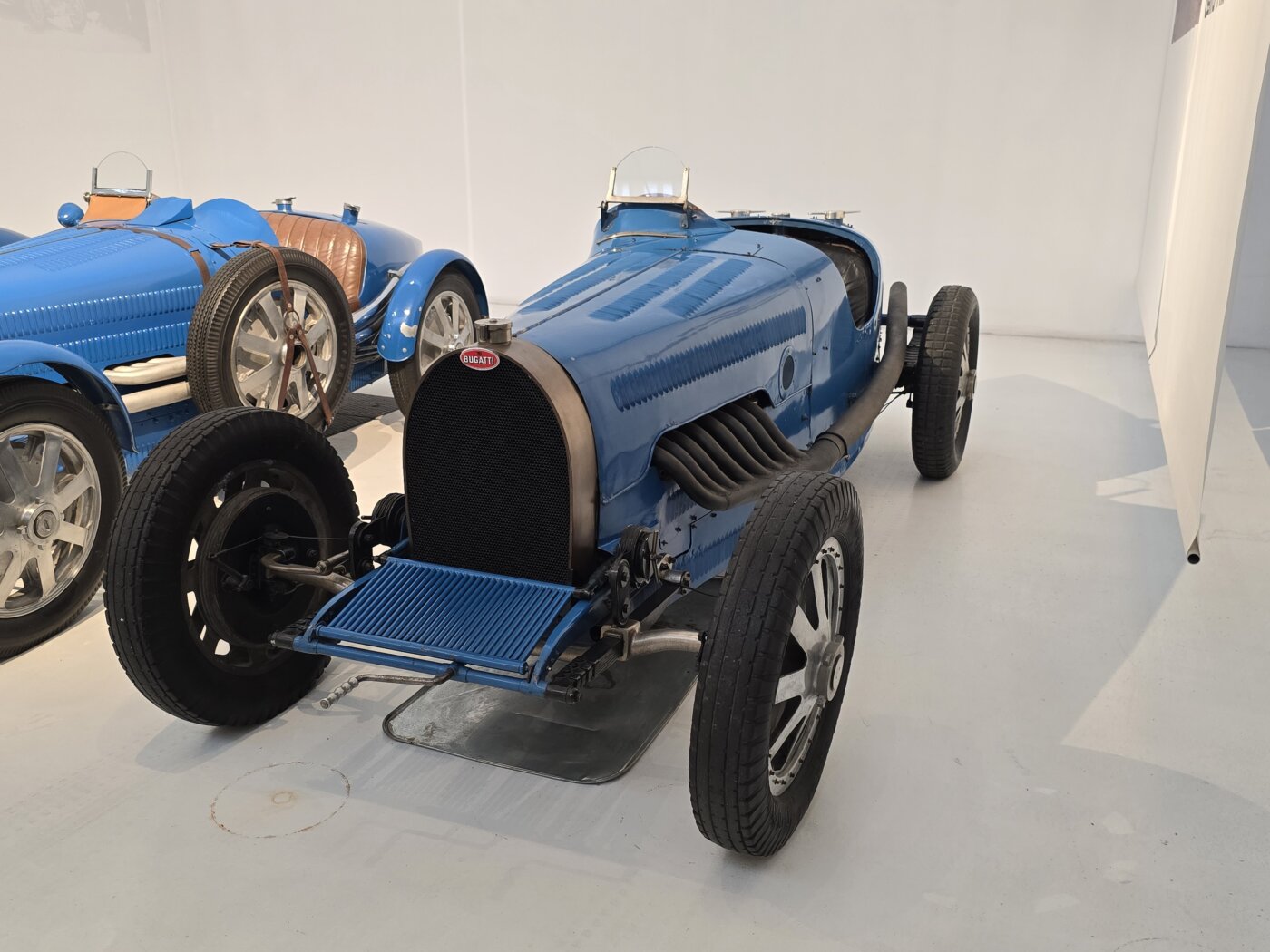

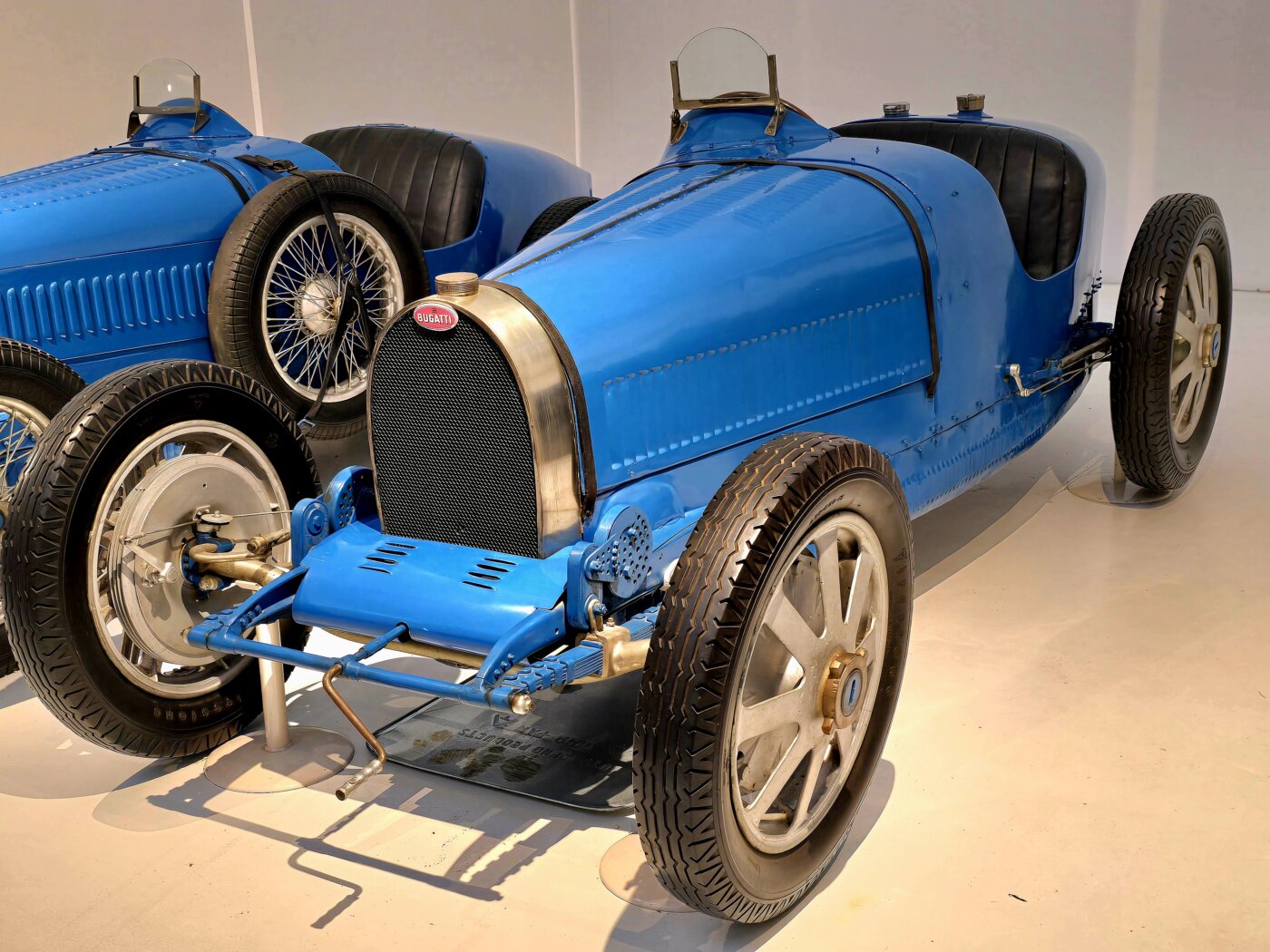

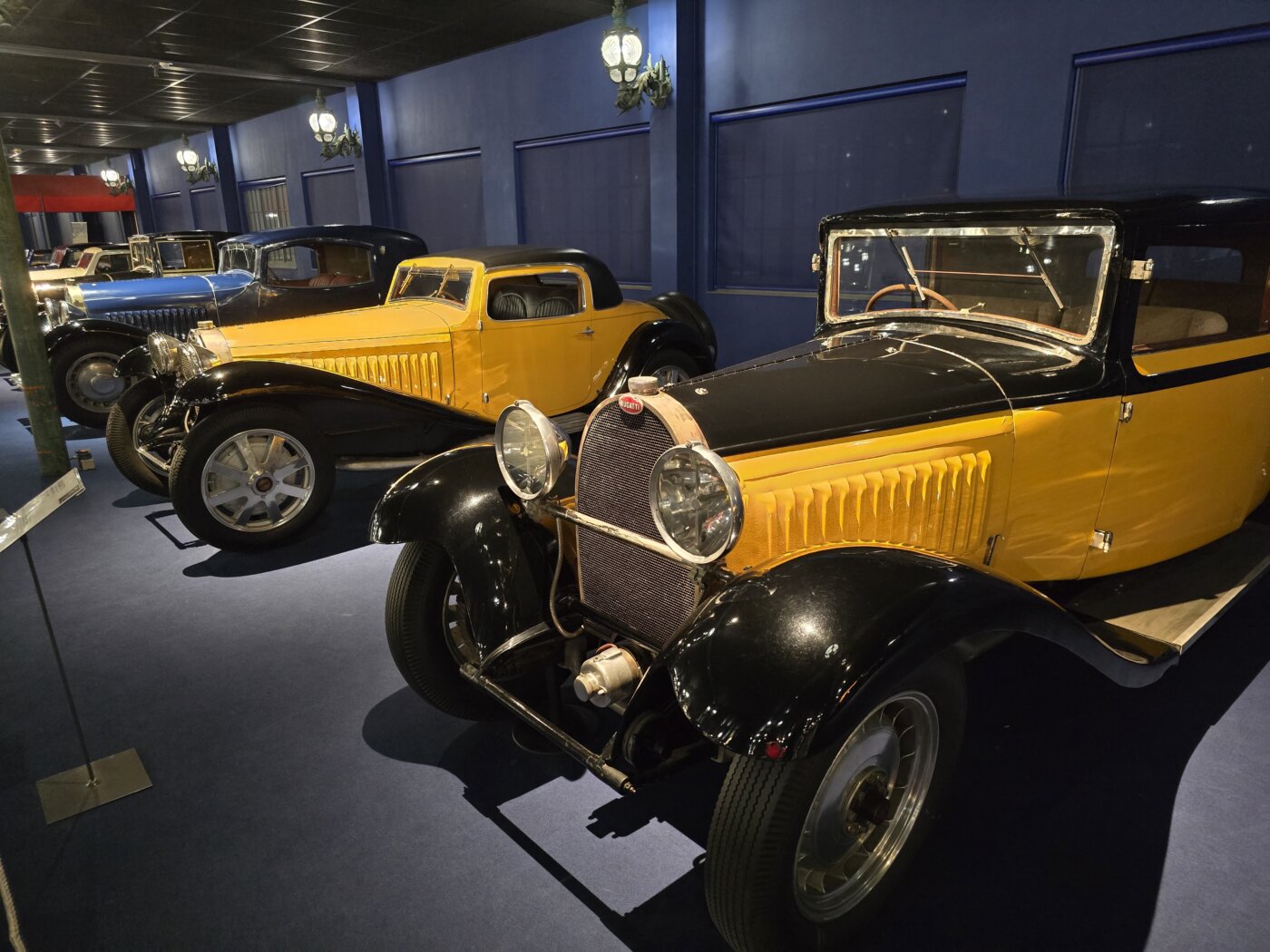

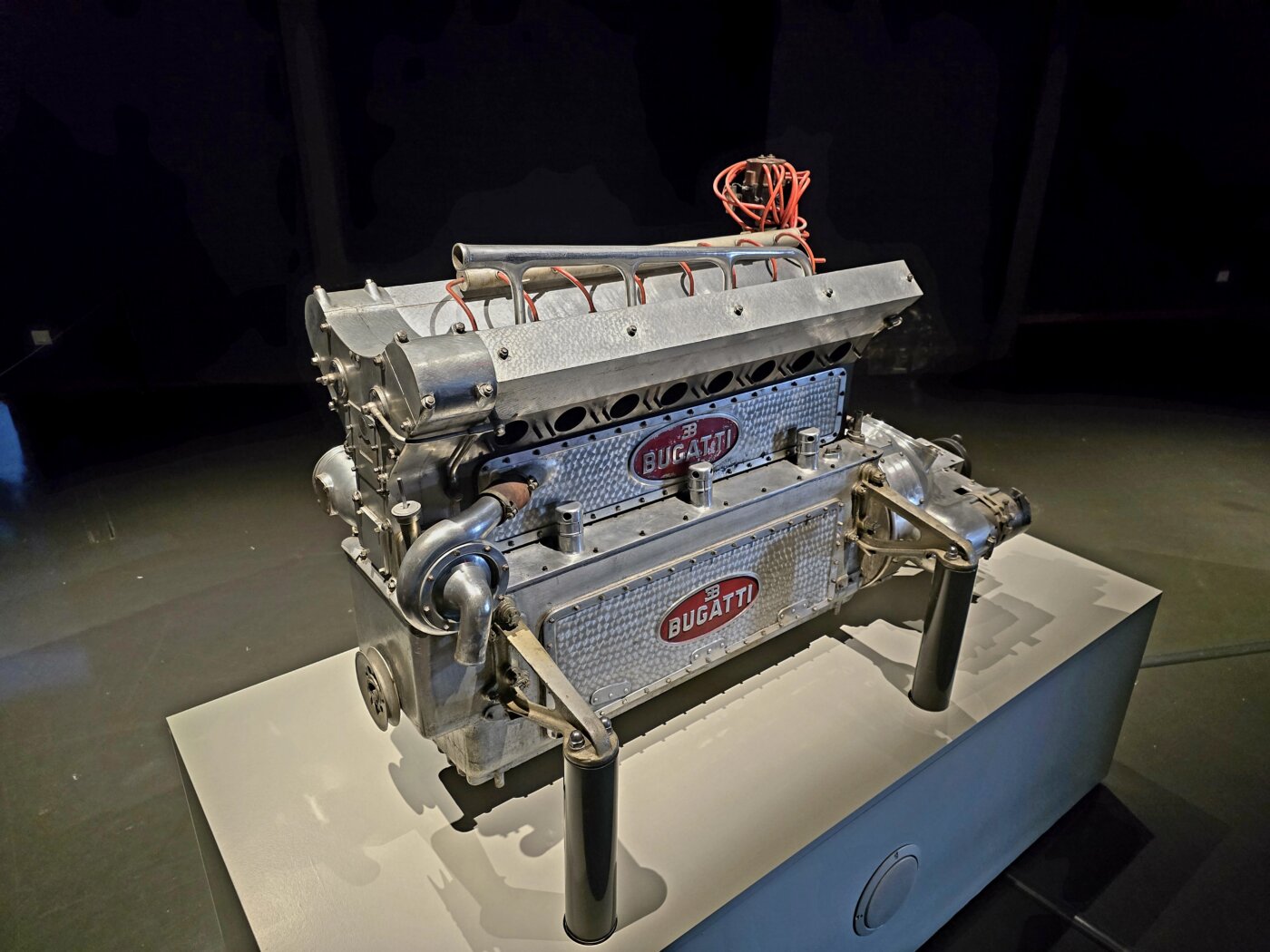

Quand la collection démarra vraiment au début des années 1960, les Bugatti de Fritz ont été restaurées à l’usine par les ouvriers historiques. Des stocks de pièces, semble-t-il, existaient toujours. Une remise de 33% sur la main d’œuvre et de 50% sur les pièces était concédée à ce client important. Ces conditions de restauration confèrent à ces voitures une légitimité historique incomparable.

À partir de 1964, si l’on en croit toujours Arlette Schlumpf et Bernard Reumaux, c’est la restauration des voitures de Fritz qui permettait à l’activité automobile Bugatti de survivre. Les ouvriers affectés à la collection Schlumpf avaient un objectif de restauration de cinq voitures par mois. [Le même système fut mis en place avec Gordini pour ses productions].

Cette présence sur site depuis 1960 ne fut pas étrangère à l’opportunité de racheter à l’usine 23 voitures, dont la Bugatti Royale du patron, le fameux Coupé Napoléon, en 1963. [Année où la société et la marque furent reprises par Hispano-Suiza désormais impliqué dans les productions aéronautiques].

Des problèmes de qualité de finition – On a parlé de nickelage mal fait générant une oxydation rapide des pièces concernées – entrainèrent une procédure en justice en 1967. Situation qui empêcha Schlumpf de racheter la marque comme il l’espérait … et peut-être de lancer une série de Bugatti « modernes » ?…

Mais pourquoi Mulhouse ?

Plusieurs raisons pesèrent sur la décision des deux frères :

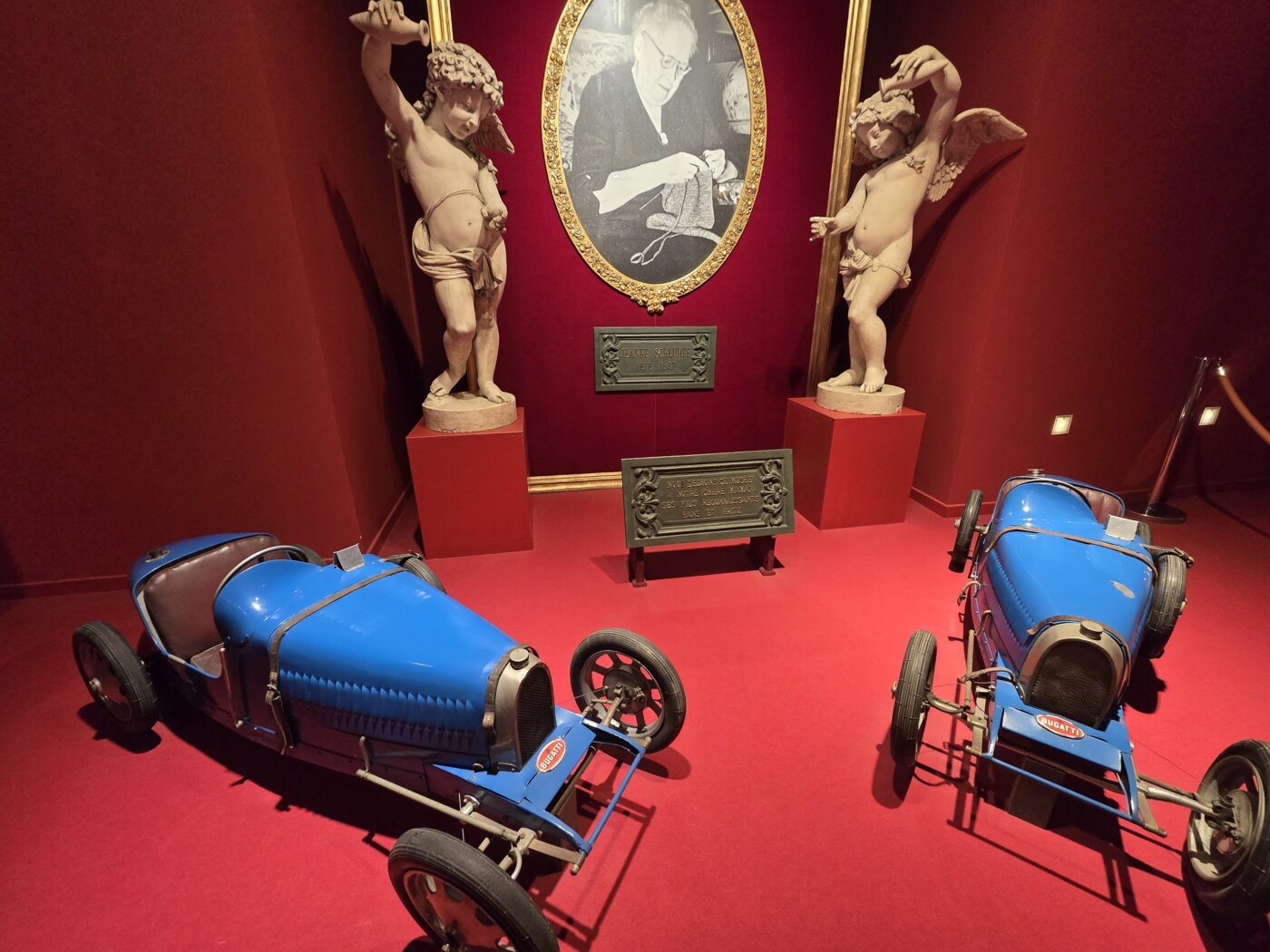

- Leur mère d’abord, Jeanne, originaire de Mulhouse, à laquelle ils entendaient rendre hommage.

- L’état de santé défaillant de la société HKC ensuite, achetée en 1957, qui leur donna l’idée d’en faire le lieu d’implantation du musée.

- Le fait qu’à Mulhouse il n’y avait encore aucune activité touristique.

- Un pôle automobile était envisageable depuis l’implantation des usines Peugeot depuis 1962.

Le statut du musée.

Dès 1967, Fritz Schlumpf s’était rapproché du ministère de la Culture et de son ministre André Malraux pour qu’un label fût attribué au futur musée, reconnaissant son intérêt scientifique, historique, artistique, social et pédagogique. La demande reçut un accueil favorable. Mais resta sans suite.

Le statut du musée conditionnait sa pérennité et Fritz Schlumpf en était totalement conscient. L’idée d’une association avait alors germé dont les objectifs repris dans l’objet étaient similaires à ceux précédemment adressés au ministre de la Culture, complétés par un volet se rapportant au développement touristique qu’engendrerait le musée pour Mulhouse et la région.

Cette première option fut pourtant abandonnée car il la sentait fragile et il opta pour une société anonyme qui fut créée en 1975.

Toutefois, le musée semblait ne pas retenir l’intérêt des édiles municipaux ou départementaux et il songea alors à implanter son musée en Suisse ou à Monaco. En effet, le prince Régnier III, informé du projet par l’ancien pilote monégasque Louis Chiron, proche de Fritz Schlumpf, se montra intéressé. Pourtant, Fritz déclina cette offre. La piété filiale le fit opter pour Mulhouse et pour le pire…

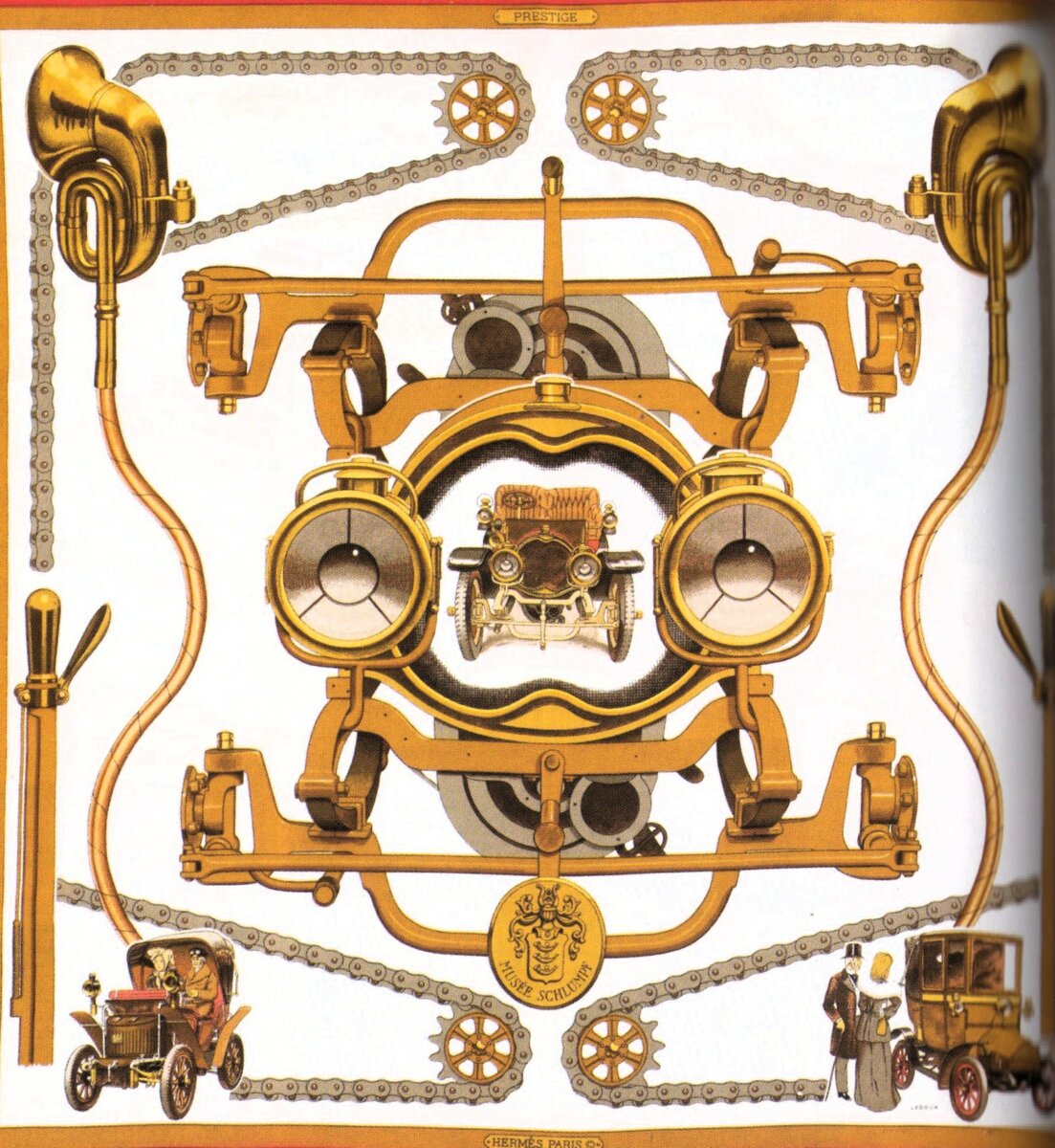

En juillet 1975, tout était prêt. Visite technique achevée, personnel recruté, tickets d’entrée et différents objets aux marques du musée déjà édités. Un carré Hermès fut même créé spécialement pour l’occasion.

La date d’ouverture était fixée au 11 avril 1976. Toutefois, les difficultés économiques du groupe, auxquelles il souhaitait apporter des réponses urgentes, décidèrent Fritz Schlumpf à reporter l’ouverture.

Le financement de la collection.

C’est la grande question puisque les frères Schlumpf furent accusés d’abus de biens sociaux. Comme on l’a écrit, le financement de la collection impliquait des sommes modiques par rapport à la valeur générée, mais tout de même importantes en termes de charges de trésorerie pour l’entreprise. Fritz Schlumpf faisait acheter les voitures par la société SAIL et par l’usine de Malsmersbach.

Selon Arlette Schlumpf, ces sommes étaient déduites des comptes courants que détenaient les deux frères dans leurs sociétés. Les comptes courants sont de la trésorerie placée dans la société par ses actionnaires.

Cette trésorerie continue à appartenir aux actionnaires, elle leur est due s’ils la réclament.

Donc, en imputant les sommes dues pour l’achat des voitures sur leurs comptes courants, les deux frères devenaient en toute légalité les propriétaires des voitures.

Les presque 600 voitures ont été acquises pour 6 737 000 francs français, soit environ 7 millions d’euros de 2025, auxquels il faut ajouter les droits de douane, soit un total de 8 millions. En considérant le témoignage d’anciens ouvriers, la restauration d’une voiture prenait mille heures, et c’est peut-être là que le bas a blessé.

Les Schlumpf n’imputaient probablement pas les sommes correspondant à ces heures de travail sur leurs comptes courants. Abus de biens sociaux ? Ces personnels émargaient au compte de l’entreprise HKC. On peut évaluer le montant des travaux réalisés à 5,4 millions de francs, soit 6 millions d’euros de 2025.

Dans l’esprit de Schlumpf, HKC n’ayant plus d’activité de filature, cette dernière deviendrait le musée, et le travail des ouvriers consistait à le créer, avec son contenu. Pour ce faire, une société « Musée Schlumpf » avait été créée et rembourserait HKC sous forme de royalties et de loyers. Cette organisation était équilibrée, mais quelles qu’aient été ses vertus, la chute globale des activités de filature de laine rendait l’équilibre et par là, la légalité de l’opération hasardeuse.

L’usine de Malmerspach réalisait 400 millions de francs de chiffre d’affaires par an, mais il diminuait. A l’époque des faits, il était devenu insuffisant pour équilibrer les comptes de la filature. D’où l’émoi des personnels, syndicats, politiques qui découvrirent et s’emparèrent de ce qui est immédiatement devenu « L’affaire Schlumpf ».

La chute

En juin 1976, deux banques du groupe extournèrent une dizaine de chèques émis par les entreprises Schlumpf, malgré un accord de découvert concédé au début du même mois par ces mêmes banques.

En effet, les banques utilisaient cette ligne de crédit non pour permettre aux usines de continuer à fonctionner, mais pour diminuer leur propre risque sur le groupe malgré la caution de Schlumpf garantissant le remboursement de la somme en question.

Le 28 juin 1976, le groupe fut ainsi contraint à déposer le bilan des trois usines, Malmerspach, Gluck et Erstein.

Dès lors, on peut considérer la situation sous deux angles.

- Le premier est qu’il s’agit d’une machination visant à spolier les frères Schlumpf de leur collection.

- Le deuxième est qu’il ne s’agit ni plus ni moins que de la routine d’un dépôt de bilan qui voit les créanciers demander à liquider ce qui est liquidable pour recouvrer leurs créances.

Fritz Schlumpf, bien qu’originaire de Mulhouse par sa mère, ayant réussi dans les affaires sans sortir du sérail des hommes d’affaires mulhousiens, catholique de surcroît, ne se sentait pas accepté par le milieu patronal local. Selon sa veuve, Il ne bénéficia d’aucune solidarité.

Le 29 septembre 1976, la maison de Malmerspach où résidaient pour travailler les deux frères fut assiégée par les ouvriers syndiqués de leurs usines sous l’égide de la CFDT.

Ils y furent séquestrés pendant 72 heures avant d’être évacués par les forces de l’ordre. La voiture de gendarmerie qui les avait exfiltrés les déposa devant la gare de Mulhouse où ils prirent une voiture pour se rendre à Bâle en Suisse dont ils avaient la nationalité. Ils ne reviendront à Mulhouse que quatorze ans plus tard, en 1990.

Le rouleau compresseur judiciaire

Le 8 octobre 1976, Michel Poniatowski, en visite à Mulhouse, déclara qu’il fallait mettre la collection sous séquestre. Les syndicats approuvèrent. Une loi du 23 juin 1941 émanant des législations d’exception du régime de Vichy, permettant une mesure conservatoire physique, fut mise en avant pour ce faire.

Le 9 octobre, une délégation de la chambre de commerce et d’industrie de Mulhouse conduite par son président, Jacques Henri Gros, rendit visite aux frères Schlumpf à Bâle et leur proposa la garantie d’absence de poursuites en contre partie du don du musée à la chambre de commerce, ou à la municipalité, ou au département ! Refus des deux frères.

Dans les semaines qui suivirent, fut ouverte une information judiciaire contre X pour infraction à la législation sur les sociétés. Puis les trois filatures alsaciennes et l’entreprise de tissage du Nord furent mises en redressement judiciaire. Les frères Schlumpf pour leur part furent mis en règlement judiciaire personnel.

La gestion du groupe fut confiée à la Cogifemex, tandis que l’expertise financière en cours mandata des experts en automobiles anciennes, Guy Loudemer et Hervé Poulain.

Le 9 février 1977, le procureur de la République lança un mandat d’arrêt contre les deux frères à Bâle qui semblent ne pas en avoir été informés.

Le 2 mars, la liquidation des sociétés fut prononcée, en y ajoutant les biens personnels de Hans et Fritz Schlumpf.

L’occupation par la CFDT

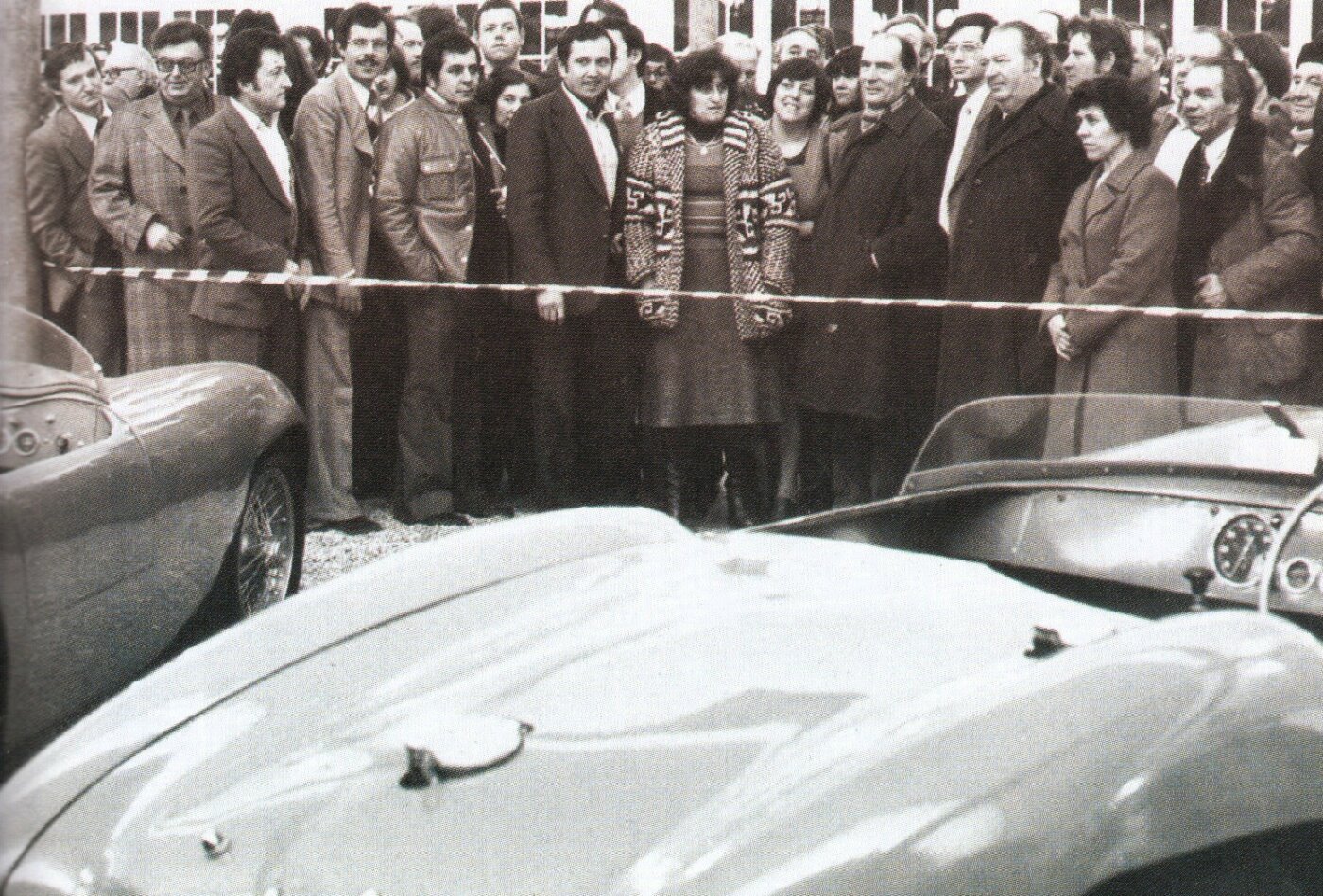

Le 7 mars, des militants syndicaux CFDT envahirent les locaux du musée pour une occupation des lieux et l’ouverture au public. Cela durera deux ans.

L’intégrité des archives et des collections eut-elle à souffrir de cette occupation sauvage ? On le dit. Archives, dossiers de restauration, pièces détachées, décorations du musée et même une voiture complète [Une Peugeot Darl’mat 1937] seraient ainsi sortis d’un inventaire d’administrateur déjà probablement approximatif.

En 1979, la CFDT décida de son propre chef d’évacuer le musée, la justice n’ayant pas voulu ou pu faire libérer les lieux précédemment, afin d’éviter les risques sociaux. Evidemment, la sortie se fit après que la Centrale syndicale eut reçu des garanties contre tout recours à son encontre quant à l’état et l’intégrité du musée et de son contenu. [La caisse du musée fit au cours de cette période un chiffre d’affaires de 3,5 millions de francs, dont on ignore le devenir].

Liquidation des usines

La liquidation des usines suscita nombre d’interrogations. Ainsi, la société Gluck, valorisée 40 millions de francs, fut cédée pour 1 million. Son stock, comptabilisé pour 12 millions de francs, fut cédé pour 3,5 millions. La tendance fut la même à Malmerspach et pour le matériel industriel.

Cependant, nous pouvons affirmer qu’il en est de même de toute liquidation. Déjà, comme le souligne justement l’auteur Bernard Reumeau, « La nécessaire mondialisation était devenue en quelques années de giscardisme le nouveau dogme des dirigeants de droite, passé du gaullisme industriel au libéralisme financier. Comme ceux de gauche, passés en deux ans du mitterrandisme, du socialisme étatique à l’économie de marché ».

Tout ce qui était industriel pouvait disparaître et l’on peut rapprocher la mise à l’encan de l’empire Schlumpf de celui de Boussac à la même époque.

Le président de la Société Industrielle de Mulhouse, la SIM, M. Bernard Thierry-Mieg, évoqua dès le 15 mars 1977 la nécessité de désintéresser les créanciers de Schlumpf, de rechercher des participations financières regroupées au sein d’une société ou d’une association locale.

En mars 1978, le rapport Loudemer-Poulain évalua la collection à 57 millions de francs, soit environ 100 000 francs par voiture, ce qui semble faible même selon les critères de l’époque.

Mais là n’est pas l’essentiel. Même si Fritz Schlumpf fit une contre-expertise avec Christian Huet et une autre avec Christies à Londres qui évaluèrent respectivement la collection à 305 millions de francs et 325 millions de francs, ces sommes ne furent pas retenues par la justice.

Vente à forfait

Le 14 avril 1978, l’État procéda au classement des voitures comme monument historique, ce qui diminuait la valeur de la collection de 30%, puisque désormais non exportable.

Loudemer et Poulain proposèrent alors de vendre certaines voitures pour rembourser les créanciers, ce que Fritz Schlumpf avait également préconisé. Après le remboursement des créanciers, il aurait ainsi pu récupérer le cœur de sa collection. L’option fut également rejetée.

Le 14 mai 1979, le Président Valéry Giscard d’Estaing, en visite en Alsace, évoqua le sujet en disant « La collection ne doit pas être dispersée. Je souhaite que se constitue une chaîne de solidarité entre les collectivités locales, les compagnies consulaires et les constructeurs automobiles pour la mise en place d’un véritable musée. L’État apportera sa contribution ». Finalement le choix réalisé par les administrateurs judiciaires et le juge d’instruction fut celui d’une vente à forfait.

Elle permettait la vente à un prix convenu à un acheteur déterminé avec lequel le syndic de faillite avait négocié. Pas d’enchères, pas de concurrence entre acheteurs. Seul le candidat retenu est recevable. Et ce candidat, c’est l’État, indirectement.

Les Schlumpf auraient de leur côté, proposé de racheter les créances, épaulées par une banque suisse qui aurait déposé dans les trois mois de la clôture de la liquidation un chèque du montant total des créances. Une garantie basée sur le gage des voitures telles qu’évaluées par Christian Huet et Christies, correspondait à deux fois les créances.

Mais le 24 mars 1980, une requête pilotée par le Conseil général du Haut-Rhin auprès des syndics obtint un avis favorable, le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse en dernier ressort écarta l’offre de remboursement des frères Schumpf.

Les collectivités locales, au travers d’une association, L’Association du Musée National de l’Automobile de Mulhouse, devinrent propriétaires de la collection pour 44 millions de francs.

L’ouverture, enfin.

L’ouverture eut lieu en juillet 1982. Un million de visiteurs se présentèrent en un an.

À compter de ce jour, les Schlumpf pour lesquels le sort en était jeté, quittèrent l’hôtel qu’ils occupaient depuis six ans à Bâle pour un appartement.

La pression judiciaire ne diminua pas pour autant. Ils étaient toujours considérés comme étant en fuite et ne répondaient pas à des convocations du juge d’instruction qu’à priori ils ne recevaient pas. En leur absence, ils furent condamnés le 13 janvier 1983 par le tribunal civil de Mulhouse à quatre ans et deux ans de prison respectivement pour Fritz et Hans pour abus de biens sociaux. [Voir le début de l’article qui mentionne le dernier jugement de 1990, ramenant cette peine à 1 an avec sursis et des circonstances atténuantes à l’encontre de Fritz et rien contre son frère décédé entre-temps].

Quatre ans plus tard, en 1986, l’expert Christian Huet réévalua la collection à un milliard de francs, 23 fois le montant du rachat par l’Association…

Bibliographie

Arlette Schlumpf et Bernard Reumaux – Autobiographie – Ed La nuée bleue 2009 – ISBN 978-2-7165-0747-9

Philippe Aubert – Les Bugatti – Ed JCLattès 1981 è ISBN 978-2-7096-0082-8