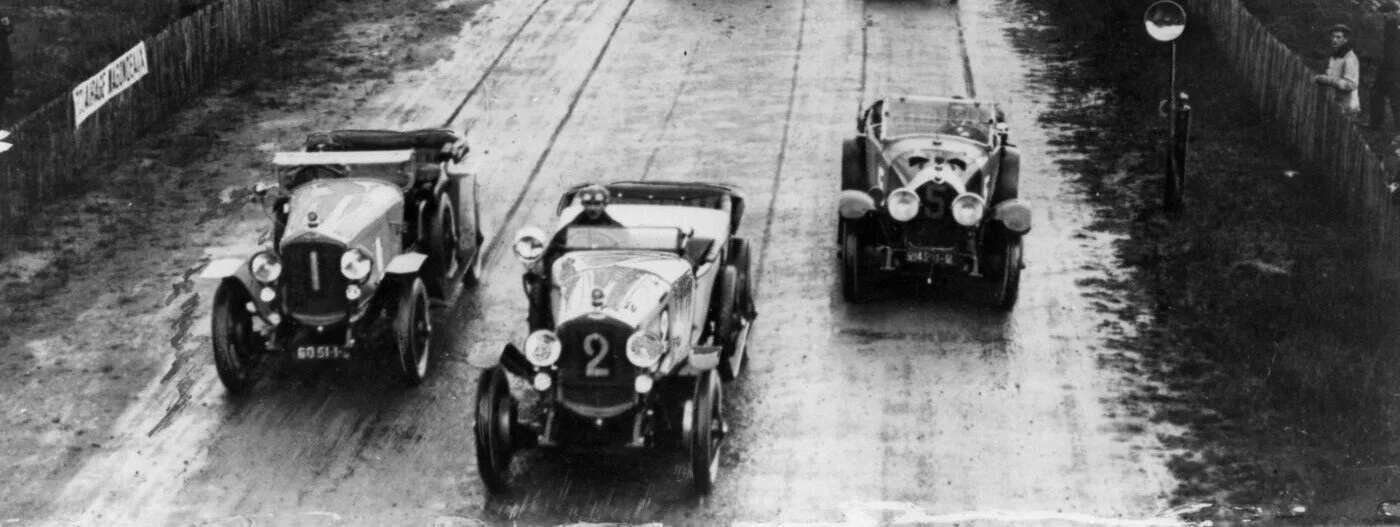

Les 24 Heures du Mans 1953 s’annonçaient comme une grande édition. Avec soixante voitures au départ, des équipes d’usines françaises, anglaises, américaines, allemandes, italiennes, espagnoles (Pegaso, qui ne dépassa pas les essais), plus de nombreux et valeureux indépendants, et des pilotes très célèbres au départ, parmi lesquels les trois premiers Champions du Monde des Conducteurs (Farina, Fangio et Ascari). Un an plus tôt, après mes « débuts » à Montlhéry, je n’aurais pas cru que j’allais me trouver parmi les dizaines de milliers de spectateurs de cette fabuleuse épreuve.

Jacques Vassal

Mes premières 24 heures du Mans !

Une nuit de juin 1952, à l’heure où les enfants dorment, j’avais été réveillé par des clameurs dans l’appartement familial : « GORDINI EST EN TETE AU MANS ! » C’est du moins ce qu’affirmait l’enthousiaste reporter de France, pardon, de Paris-Inter, le poste de la RTF qui relayait des instantanés de la course. Comme mes parents n’avaient pas encore la télévision, l’affaire prenait un relief particulier. Etait-ce déjà Tommy Franklin ? Ou peut-être Raymond Miomandre, l’homme qui m’avait consolé dans la cabine du speaker de Montlhéry, quelques semaines plus tôt ? Toujours est-il que l’on pariait dur sur les chances, enfin, d’une victoire à la distance pour la courageuse marque française, la petite équipe du boulevard Victor. Mon père, ce veinard, avait pris la veille le départ sur Bugatti, par la N 10 depuis Paris, puis la N 23 jusqu’au Mans et, à cette heure de la nuit, il assistait sûrement en direct à l’envolée de Behra/Manzon sur la Gordini 2,3 litres, tenant à leur merci les Talbot, Ferrari, Jaguar, Aston Martin, Cunningham, Allard et autres Mercedes 300 SL. Las !

Au réveil, j’appris que la belle bleue avait abandonné durant la nuit. Les Jaguar n’avaient pas tenu, les Ferrari avaient eu leur lot d’ennuis et une autre française, la Talbot 4,5 litres de Pierre « Levegh », avait pris le commandement. Mais à une heure dix de la fin, le Français avait dû à son tour abandonner, une rupture d’un boulon de vilebrequin ayant été fatale à son moteur 6 cylindres. On disait qu’il avait piloté trop longtemps, n’ayant jamais voulu être relayé depuis le départ la veille à 16 heures, et que son état de fatigue avait probablement été à l’origine d’un surrégime lors d’un changement de rapport. Du coup, les Mercedes 300 SL, dirigées par Alfred Neubauer, avaient signé un doublé qui mettait en valeur leur fiabilité plus que leur brio. Mais une victoire est une victoire.

Quand même, étant jugé encore « trop petit » pour accompagner mon père au Mans, je l’avais eue mauvaise de ne pas assister en direct aux chevauchées héroïques de la Gordini puis de la Talbot. Alors, promis, l’an prochain, si j’étais « sage », on m’emmènerait au Mans.

Promesse tenue…

….Enfin à moitié. N’avais-je été qu’à moitié « sage », pendant les douze mois suivants ? Je ne m’en souviens plus du tout ! Mais ce samedi de juin 1953, mon père partit sans moi, avec la promesse que, le lendemain matin, ma grande sœur m’amènerait en train pour le retrouver au Mans et assister, enfin, en direct aux dernières heures de la course. Inutile de vous dire que le lendemain de (très) bon matin, personne n’eut besoin de me tirer du lit, j’étais debout, débarbouillé et habillé, chemisette, culottes courtes et sandales pour, du haut, ou plutôt du bas de mes six ans et quelques, tenant la main de ma grande sœur, prendre le bus pour la gare du Maine (eh non, elle n’existe plus, c’était l’annexe de la gare Montparnasse) et à partir d’icelle, le train, enfin le dur, pour Le Mans. Pas de TGV en ce temps-là, hein, le trajet devait prendre deux heures au bas mot. Il devait être 11 heures du matin quand, en gare du Mans, le paternel, ayant momentanément quitté le circuit, est venu au volant de sa Bugatti 57 coach « Ventoux », récupérer la grande et le petit. Et d’un bon coup de 8 cylindres double-arbre, quelques minutes plus tard (pas de bouchons le dimanche matin durant la course, du moins à l’époque), nous étions tous les trois derrière les fascines des « enceintes populaires », à l’extérieur de la courbe Dunlop. Un peu avant les S du Tertre Rouge, puis le cirage du Tertre Rouge, la ligne droite des Hunaudières, le virage de Mulsanne, celui d’Arnage, la courbe de Maison-Blanche et les stands de ravitaillement, surmontés de leurs « balcons ». Tous ces noms magiques à mes oreilles.

Dans la voiture, papa nous avait « briefés », comme on ne disait pas encore : les Gordini, cette fois, n’avaient même pas eu leur heure de gloire. Mais les Ferrari (en particulier la 375 MM d’Ascari/Villoresi) avaient donné bien du fil à retordre aux Jaguar. L’an dernier, expliquait encore papa, les moteurs des Jaguar C avaient surchauffé à cause d’un profilage mal conçu : pour rendre la voiture plus pénétrante au point de vue aérodynamique, leur capot avait une forme plus fuselée que le modèle victorieux en 1951… mais une calandre bien plus étroite. Du coup, les moteurs ne pouvaient plus être refroidis correctement et les trois Jaguar C avaient été éliminées dès les premières heures. Pour 1953, on était donc revenu au capot de forme arrondie avec une large et haute calandre et tout semblait se dérouler au mieux pour le clan anglais. D’autant que cette année, ajoutait mon père, les Jaguar disposaient d’une nouveauté sensationnelle : des freins à disque ! « Qu’est-ce que c’est ? » demandai-je (à l’époque, on ne disait pas « c’est quoi ? » !). Il m’expliqua, en gros, qu’il s’agissait d’un système hérité de l’aviation et mis au point par Dunlop. Les gros « tambours » de freins, nervurés et ventilés, connus jusqu’alors, étaient remplacés par un disque placé à l’intérieur de chaque roue, sur le quel un gros patin venait frotter et ralentir l’auto avec bien plus de force et d’endurance que les tambours. Génial ! Jaguar en avait alors l’exclusivité et la possibilité de freiner plus tard que les rivales, notamment italiennes, avait l’air de compenser la moindre puissance et donc les moindres accélérations et vitesse de pointe, pourtant si importantes sur un circuit rapide comme le Mans.

Dans la voiture, papa nous avait « briefés », comme on ne disait pas encore : les Gordini, cette fois, n’avaient même pas eu leur heure de gloire. Mais les Ferrari (en particulier la 375 MM d’Ascari/Villoresi) avaient donné bien du fil à retordre aux Jaguar. L’an dernier, expliquait encore papa, les moteurs des Jaguar C avaient surchauffé à cause d’un profilage mal conçu : pour rendre la voiture plus pénétrante au point de vue aérodynamique, leur capot avait une forme plus fuselée que le modèle victorieux en 1951… mais une calandre bien plus étroite. Du coup, les moteurs ne pouvaient plus être refroidis correctement et les trois Jaguar C avaient été éliminées dès les premières heures. Pour 1953, on était donc revenu au capot de forme arrondie avec une large et haute calandre et tout semblait se dérouler au mieux pour le clan anglais. D’autant que cette année, ajoutait mon père, les Jaguar disposaient d’une nouveauté sensationnelle : des freins à disque ! « Qu’est-ce que c’est ? » demandai-je (à l’époque, on ne disait pas « c’est quoi ? » !). Il m’expliqua, en gros, qu’il s’agissait d’un système hérité de l’aviation et mis au point par Dunlop. Les gros « tambours » de freins, nervurés et ventilés, connus jusqu’alors, étaient remplacés par un disque placé à l’intérieur de chaque roue, sur le quel un gros patin venait frotter et ralentir l’auto avec bien plus de force et d’endurance que les tambours. Génial ! Jaguar en avait alors l’exclusivité et la possibilité de freiner plus tard que les rivales, notamment italiennes, avait l’air de compenser la moindre puissance et donc les moindres accélérations et vitesse de pointe, pourtant si importantes sur un circuit rapide comme le Mans.

Mais les pilotes, qui étaient-ils ?

« Rolta » et « Milton » ! Confusion dans mes oreilles d’enfant. Ils n’étaient pas connus comme Fangio, Ascari, Collins, ou Behra ? Bah ! Ca ne les avait pas empêchés, à 16 heures le dimanche, de battre le record à la distance, à plus de 170 km/h de moyenne ! Sans doute, entre autres, grâce aux freins à disques de leur Jaguar C n° 18. Et qu’est-ce qu’elle était belle ! Il y en avait une autre, la n° 17, tout aussi belle, qui se classait 2e. Elle était conduite par un certain Walker et par un jeune Anglais très doué, dont on disait monts et merveilles. Il s’appelait Stirling Moss. La troisième Jaguar C, n° 19, conduite par Whitehead et Stewart, se classait 4e, seulement devancée par une énorme voiture américaine (blanche à bandes bleues, couleur des Etats-Unis en course, me faisait observer ma grande sœur, mise au parfum grâce à papa) : la Cunningham n° 2, dont le gros moteur V 8 produisait un martèlement d’enfer à chaque coup d’accélérateur, et qui était conduite par deux Américains, Fitch et Walters.  Toutes ces voitures avaient, pour la première fois, dépassé les 4000 km parcourus en 24 heures. Plusieurs d’entre elles avaient « cassé » avant que je ne rejoigne le circuit, il y en avait même une, souffla mon père, qui avait eu un « accident ». J’ai su plus tard que le pilote, un Américain nommé Tom Cole, avait été tué après une sortie de route, au petit matin, à Maison-Blanche. Mais sur le moment et sur place, on n’en parlait pas. J’ai tout de même vu une Ferrari passer plusieurs fois avant d’être classée 5e à l’arrivée : c’était celle des frères Marzotto – bien avant les Rodriguez, il y avait des frères qui couraient au Mans sur une Ferrari ! Cette 340 MM n° 15, écarlate, je la trouvais magnifique avec sa calandre ovale à grille en « coupe-frites » et le bruit de son moteur, passant devant nous en accélération dans la courbe Dunlop, résonnait, que dis-je, mugissait en une mélodie envoûtante. Mon père tenta de m’expliquer, au milieu des vrombissements, ce qu’était un moteur « à 12 cylindres en V », mais c’était trop compliqué et puis, toutes les autres voitures – et donc tous les sons de moteurs – franchissaient la ligne d’arrivée.

Toutes ces voitures avaient, pour la première fois, dépassé les 4000 km parcourus en 24 heures. Plusieurs d’entre elles avaient « cassé » avant que je ne rejoigne le circuit, il y en avait même une, souffla mon père, qui avait eu un « accident ». J’ai su plus tard que le pilote, un Américain nommé Tom Cole, avait été tué après une sortie de route, au petit matin, à Maison-Blanche. Mais sur le moment et sur place, on n’en parlait pas. J’ai tout de même vu une Ferrari passer plusieurs fois avant d’être classée 5e à l’arrivée : c’était celle des frères Marzotto – bien avant les Rodriguez, il y avait des frères qui couraient au Mans sur une Ferrari ! Cette 340 MM n° 15, écarlate, je la trouvais magnifique avec sa calandre ovale à grille en « coupe-frites » et le bruit de son moteur, passant devant nous en accélération dans la courbe Dunlop, résonnait, que dis-je, mugissait en une mélodie envoûtante. Mon père tenta de m’expliquer, au milieu des vrombissements, ce qu’était un moteur « à 12 cylindres en V », mais c’était trop compliqué et puis, toutes les autres voitures – et donc tous les sons de moteurs – franchissaient la ligne d’arrivée.  Parmi celles-ci, je me souviens aussi d’avoir vu et entendu passer les deux Porsche 550 n°s 45 et 44, dont l’arrière tombant avait une courbure particulière et le son rendait un grondement de grosse Volkswagen à échappement libre.

Parmi celles-ci, je me souviens aussi d’avoir vu et entendu passer les deux Porsche 550 n°s 45 et 44, dont l’arrière tombant avait une courbure particulière et le son rendait un grondement de grosse Volkswagen à échappement libre.

L’un des « coureurs » sur Porsche était un journaliste belge nommé Paul Frère, ma précisa mon père. Mais alors, demandai-je, en me souvenant de la Gordini de Claes à Montlhéry un an plus tôt, pourquoi sa voiture n’est-elle pas jaune ? Ah mais, parce que Porsche est une usine allemande et que la couleur de course de l’Allemagne, c’est le gris métallisé ! Tout comme pour la France, c’est le bleu, tiens, comme la Gordini n° 35 de Trintignant et Schell, un Français et un Américain, qui finissent 6e ! Ben dis donc, il fallait en assimiler, des données…

Le lendemain, « ROLTA » et « MILTON » étaient à la une de tous les journaux et je pus découvrir leurs vrais noms imprimés : ROLT (Tony) et HAMILTON (Duncan, pas Lewis !).

Depuis, je ne pense plus jamais aux ascenseurs Roucon et Baluzier. En décembre, le Père Noël m’a offert une collection complète de cartes postales des voitures du Mans 53, parmi lesquelles l’Osca MT 4 de 1100 cm3 n° 48, une berlinette aux ailes incurvées, qui m’épatait, tout comme la barquette Cunningham C 4 R de Briggs Cunningham et Bill Spear, qui s’était classée 7e et qui, selon la légende (de la carte postale !), devait monter à 280 km/h. Ou encore les Panhard à carrosserie fuselée, des petites cylindrées avec un moteur « flat-twin », précisait mon père, qui faisaient un bruit de crécelle et atteignaient tout juste le 200. Ces autos qui n’ont pas gagné (ou alors, un « indice » ou une « victoire de catégorie ») faisaient, font toujours partie de la magie et du charme du Mans. La course, parfois, la plus belle du monde, du moins quand elle tient ses promesses, et à laquelle j’allais assister une bonne trentaine de fois par la suite.

Mon tiercé, ou plutôt mon septuplé gagnant : 1953, 1959, 1964, 1967, 1971, 1991, 1995. Pour des raisons diverses que, si vous êtes « sages », un jour je vous expliquerai.

Illustrations © DR